Органы большого таза у мужчин. Кости таза: строение и функции. Травмы костей таза

Таз, pelvis , - расположенная в основании позвоночника часть скелета человека, обеспечивающая прикрепление к туловищу нижних конечностей, а также являющаяся опорой и костным вместилищем для ряда жизненно важных органов. Обе тазовые кости, соединяясь друг с другом и с крестцом, образуют костное кольцо таз, pelvis, которое служит для соединения туловища со свободными нижними конечностями. Костное кольцо таза разделяется на два отдела: верхний, более широкий - большой таз, pelvis major, и нижний, более узкий - малый таз, pelvis minor.

\

\

Большой таз ограничен только с боков более или менее сильно развернутыми подвздошными костями. Спереди он не имеет костных стенок, а сзади ограничен поясничными позвонками. Верхнюю границу малого таза, отделяющую его от большого, составляет пограничная линия, linea terminalis, образованная мысом promontrorium, lineae arcuatae подвздошных костей, гребнями лобковых костей и верхним краем лобкового симфиза. Ограниченное таким образом отверстие носит название apertura pelvis superior. Книзу от входа лежит полость малого таза, cavum pelvis. Спереди стенка тазовой полости, образованная лобковыми костями и их соединением между собой, очень коротка. Сзади стенка, наоборот, длинная и состоит из крестца и копчика. По бокам стенки малого таза образованы участками тазовых костей, соответствующими вертлужным впадинам, а также седалищными костями вместе с идущими к ним от крестца связками. Внизу тазовая полость оканчивается нижней апертурой таза, apertura pelvis inferior, ограниченной ветвями лобковых и седалищных костей, седалищными буграми, со связками, идущими от крестца к седалищным костям, и, наконец, копчиком. Измерения таза акушерами производятся с помощью циркуля. При измерении большого таза определяют три поперечных размера:

- Расстояние между двумя spina iliaca anterior superior - distantia spinarum, равное 25-27 см.

- Расстояние между двумя crista iliaca - distantia cristarum, равное 28-29 см. 3. Расстояние между двумя trochanter major - distantia trochanterica, равное 30-32 см. Затем определяют наружный прямой размер:

- Расстояние от симфиза до углубления между последним поясничным и I крестцовым позвонками, равное 20- 21 см. Для определения истинного прямого размера таза (conjugata vera) вычитают из цифры наружного прямого размера 9,5-10 см. Тогда получится conjugata vera s. gynecologica - размер, равный обычно 11 см.

- Расстояние между передневерхней и задневерхней остями подвздошных костей (боковая конъюгата) равно 14,5-15 см.

- Для определения поперечного размера входа в малый таз (13,5-15 см) делят distantia cristarum (29 см) пополам или вычитают из него 14-15 см.

- При измерении поперечного размера выхода малого таза (11 см) устанавливают циркуль на внутренние края седалищных бугров и к полученной цифре 9,5 см прибавляют 1-1,5 см на толщину мягких тканей.

- При измерении прямого размера выхода малого таза (9-11 см) ставят циркуль на верхушку копчика и нижний край симфиза и из полученной величины 12-12,5 см вычитают 1,5 см на толщину крестца и мягких тканей. Если соединить середины прямых размеров таза, включая вход и выход, то получается так называемая ось таза (axis pelvis) в виде кривой, вогнутой кпереди линии, проходящей через середину тазовой полости.

Таз в своем естественном положении сильно наклонен кпереди (inclinatio pelvis), так что плоскость тазового входа, или conjugata anatomica, образует с горизонтальной плоскостью угол, который у женщин больше, чем у мужчин. Наклонение таза зависит от вертикального положения тела человека, что является также причиной изгиба позвоночного столба, с которым таз находится в непосредственной связи. Величина угла наклонения таза колеблется между 75 и 55°. При сидячем положении таз располагается почти горизонтально, вследствие чего угол равняется только 7°.

Форма и величина таза отражают его функцию. У четвероногих животных, у которых таз не несет на себе тяжести всего выщележащего отдела тела и не является поддержкой для внутренностей, он сравнительно мал и имеет узкую удлиненную форму с резко преобладающим передне-задним размером малого таза. У человекообразных обезьян, у которых произошло разделение конечностей на руки и ноги, таз стал значительно шире и короче, но все же переднезадний размер преобладает над поперечным, вследствие чего фигура входа в малый таз напоминает карточное сердце. Наконец, у человека, обладающего прямохождением, таз стал короче и шире, так что у мужчин оба размера становятся почти одинаковыми, а у женщин, у которых он приобретает особую функцию в связи с вынашиванием плода и актом родов, поперечный размер даже преобладает над передне-задним.

У неандертальцев таз обладает всеми человеческими признаками, что свидетельствует о вертикальном положении тела и двуногом хождении, но он еще несколько уже, чем у современного человека. Отражая этот процесс эволюции, и в онтогенезе человека таз сначала (у плодов) имеет узкую форму, свойственную четвероногим, затем, у новорожденного, он похож на таз антропоидов (обезьяний таз) и, наконец, по мере усвоения способности прямохождения постепенно приобретает характерную для человека форму. В период наступления полового созревания особенно резко начинают проявляться половые различия, которые выражаются в следующем.

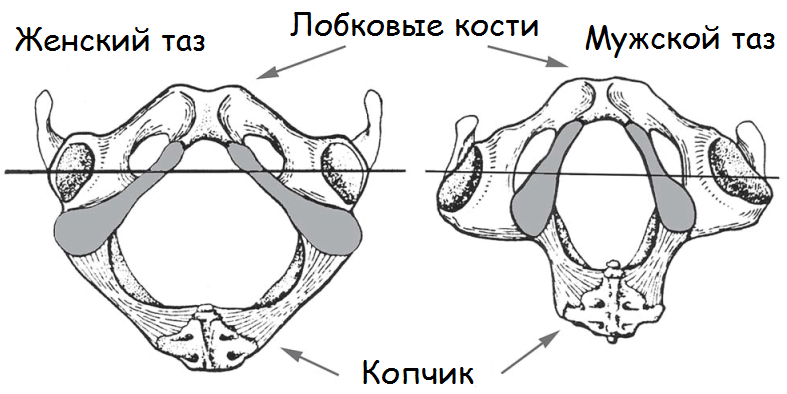

Кости женского таза в общем тоньше и более гладки, чем у мужчин. Крылья подвздошных костей у женщин более развернуты в стороны, вследствие чего расстояние между остями и гребнями больше, чем у мужчин. Вход в женский таз имеет поперечно-овальную форму, тогда как форма входа мужского таза скорее продольно-овальная. Мыс мужского таза более выдается вперед, чем мыс женского таза. Мужской крестец относительно узок и более сильно вогнут, женский же, наоборот, относительно шире и вместе с тем более плоский. Тазовый вход у мужчин значительно уже, чем у женщин; у последних седалищные бугры отстоят дальше друг от друга и копчик меньше выдается вперед. Место схождения нижних ветвей лобковых костей на хорошо развитом женском тазе имеет форму дуги, arcus pubis, тогда как на мужском тазе оно образует острый угол, angulus subpubicus. Полость малого таза у мужчин имеет ясно выраженную воронкообразную форму, у женщин эта воронкообразность менее заметна и их тазовая полость по своим очертаниям приближается к цилиндру.

Резюмируя все сказанное относительно половых отличий таза, можно сказать, что вообще мужской таз более высок и узок, а женский низок, но зато более широк и емок. На задних рентгенограммах таза тазовая кость видна во всех своих основных частях. Задняя часть crista ilfaca и spina iliaca posterior superior накладываются на тень крестца. В нижней части крыла подвздошной кости нередко замечаются просветления, соответствующие сосудистым каналам, которые не следует принимать за очаг разрушения кости. Между лобковыми костями располагается «рентгеновская щель» лобкового симфиза, имеющая вид неширокой полосы просветления, соответствующего discus interpubicus. Контуры щели не вполне ровные. Facies auriculares крестцово-подвздошного сочленения накладываются друг на друга, поэтому суставная щель на задней рентгенограмме имеет сложную форму; она обычно состоит из двух изогнутых полос просветления, соединяющихся вверху и внизу (образуется как бы фигура ромба).

ТАЗ [pelvis (PNA, JNA)] - костное кольцо, образованное двумя тазовыми костями, крестцом и копчиком. Т. служит опорой для туловища и нижних конечностей и является вместилищем ряда внутренних органов.

Сравнительная анатомия

У рыб и ластоногих Т. образован двумя костями, не связанными с позвоночником. У птиц он открыт спереди, а сзади тазовые кости соединяются с позвоночником. У четвероногих млекопитающих Т. небольших размеров, удлинен в переднезаднем направлении. По мере перехода к прямохождению Т. становится короче и шире. У человека переднезадний и поперечный размеры верхней апертуры Т. почти одинаковые.

Анатомия

Тазовые кости соединяются друг с другом спереди лобковым симфизом (см.), а сзади с крестцом (см. Позвоночник) с помощью крестцово-подвздошных суставов (см. Крестцово-подвздошный еустав). Копчик (см.), соединившись с верхушкой крестца, дополняет костное кольцо, формирующее таз. Тазовая кость (os coxae) образуется в результате сращения трех костей: подвздошной (os ilium), седалищной (os ishii) и лобковой (os pubis). Это сращение находится в области вертлужной впадины (acetabulum).

Наружными ориентирами Т. являются подвздошные гребни, крестец, копчик, лобковый симфиз, седалищные бугры.

Пограничная линия (linea terminalis) на внутренней поверхности костного тазового кольца, образованная мысом (promontorium), дугообразными линиями (lineae arcuatae), гребнями лобковых костей (pecten ossis pubis) и верхним краем лобкового симфиза, условно делит Т. на большой и малый (pelvis major et pelvis minor). Большой Т. расположен кверху от пограничной линии и ограничен сзади телом Ly, сбоку и снизу внутренними поверхностями крыльев подвздошных костей; сверху и спереди он открыт. Малый Т. имеет вид широкого короткого канала (полости) цилиндрической формы, стенки к-рого образованы тазовыми костями, крестцом и копчиком. Граница верхнего (входного) отверстия малого Т.- верхней апертуры таза (apertura pelvis sup.) проходит по пограничной линии, нижнего (выходного) отверстия - нижней апертуры таза (apertura pelvis inf.) проходит спереди по нижнему краю лобкового симфиза, сбоку - по седалищным буграм, нижнему краю ветвей седалищных костей и крестцово-бугор-ным связкам, а сзади - по копчику. Верхнее отверстие соединяет полости большого и малого Т., а нижнее - закрыто мышцами и фасциями промежности (см. Промежность).

Передняя стенка полости малого Т. короткая и образована задней поверхностью лобкового симфиза и его связками, передняя часть латеральной стенки занята запирательным отверстием (foramen obturatum), к-рое закрыто запирательной мембраной (membrana obturatoria), а задняя часть латеральной стенки представляет промежуток между седалищной костью и крестцом. Этот промежуток разделен крест-цово-бугорной и крестцово-остистойс связками на большое и малое седалищные отверстия (foramina ischiadica majus et minus), через к-рые проходят мышцы, сосуды и нервы. Над запирательной бороздой верхней ветви лобковой кости запирательная мембрана перекидывается в виде мостика, в результате чего образуется запирательный канал (canalis obturatorius), в к-ром проходят запирательные артерия, вена и нерв. Задняя стенка полости малого Т. наиболее длинная и образована тазовой поверхностью крестца и копчика.

При вертикальном положении тела Т. расположен под углом к горизонтальной плоскости. Угол между горизонтальной плоскостью и плоскостью входа в малый Т. называют углом наклона Т. (inclinatio pelvis), величина к-рого составляет от 55° до 75° (в среднем 60°); она изменяется в зависимости от осанки* положения тела, пола и возраста, напр, у новорожденных этот угол больше, чем у взрослых.

Внутренние костные стенки большого и малого Т. покрыты мышцами и фасциями (рис. 1). На внутренней поверхности большого таза располагается подвздошно-поясничная мышца (m. iliopsoas), на латеральной стенке малого Т.- внутренняя запирательная мышца (m. obturatorius internus), в заднем отделе латеральной стенки и частично на задней стенке начинается грушевидная мышца (m. piriformis). Внутренняя запирательная и грушевидная мышцы покрыты париетальной фасцией таза (fascia pelvis parietalis), а подвздошно-поясничная мышца - подвздошной фасцией (fascia iliaca).

Полость большого Т. является нижним отделом брюшной полости, в к-ром находятся слепая кишка, сигмовидная кишка и петли тонкой кишки. В полости малого Т. располагаются прямая кишка и мочевой пузырь с тазовой частью мочеточников, у мужчин - предстательная железа, семенные пузырьки, семя-выносящий проток, у женщин - яичники, маточные трубы, матка, влагалище (см. цветн. табл. к ст. Мочевой пузырь , рис. 1, 2; цветн. табл. к ст. Матка , рис. 2). В полости большого Т. проходят также общие и наруя^-ные подвздошные артерии и вены, их ветви, ветви поясничного сплетения, расположены общие и наружные подвздошные лимф. узлы. В малом Т. находятся внутренние подвздошные артерии и вены, их ветви, внутренние подвздошные лимф, узлы, венозные сплетения (крестцовое, прямокишечное, мочепузырное, предстательное, маточное, влагалищное), крестцовое сплетение, верхнее и нижнее подчревные сплетения в. н. с. К костям таза прикрепляются мышцы нижней конечности, спины, живота и промежности.

Мягкие ткани, покрывающие костную основу большого и малого таза снаружи, относятся к ягодичной области, области бедра и промежности.

Форма и размеры Т. зависят от возраста и пола. V новорожденного Т. имеет форму воронки (сдавлен с боков, крылья подвздошных костей располагаются почти вертикально), в нек-рой степени напоминая таз млекопитающих.

Женский таз по сравнению с мужским имеет ряд анатомических особенностей (рис. 2). Т. новорожденной девочки ниже и шире за счет увеличения поперечного размера входа в таз. В этот период большая часть тазовых костей состоит из хрящевой ткани, располагающейся между ядрами окостенения, а тазовые кости разделены хрящевыми прослойками. На 8-м году жизни у девочек хрящевая ткань в зоне соединения ветвей лобковой и седалищной костей замещается костной тканью. К 14-16 годам постепенно завершается слияние подвздошной, седалищной и лобковой костей в одну тазовую кость, а окончательное окостенение наступает лишь к 25 годам. Отличи я женского Т. от мужского отчетливо проявляются в период полового созревания (см.) и становятся наиболее выраженными в зрелом возрасте. Кости женского

Т. более тонкие, гладкие и менее массивные, чем кости мужского Т. Женский Т. ниже, шире и больше в объеме. Крестец у женщин шире и не так сильно вогнут, как у мужчин; мыс основания крестца (крестцовый мыс) у женщин меньше выступает вперед, чем у мужчин; лобковый симфиз женского Т. короче и шире. Вход в малый Т. у женщин шире, поперечно-овальной формы, с выемкой в области крестцового мыса. Полость малого Т. у женщин обширнее, по своим очертаниям приближается к изогнутому кпереди цилиндру. Эти особенности имеют важнейшее значение при родах (см.).

В акушерстве принято выделять 4 плоскости малого Т.: плоскость входа в малый Т., плоскость широкой части полости малого Т., плоскость узкой части полости малого Т., плоскость выхода Т. (рис. 3).

Плоскость входа в малый Т. проходит через верхний край лобкового симфиза, дугообразные линии и крестцовый мыс. Прямой размер входа - акушерская, или истинная, конъюгата (conjugata vera) - расстояние между крестцовым мысохм и наиболее выступающей точкой на внутренней поверхности лобкового симфиза, равен 11 см. Различают также анатомическую конъюгату (conjugata anatomica) - расстояние между крестцовым мысом и серединой верхнего края лобкового симфиза, равную 11,5 см. Поперечный размер входа - расстояние между наиболее отдаленными точками дугообразных линий - равен 13 см. Косых размеров два: правый косой - от правого крестцово-подвздошного сустава к левому подвздошно-лобковому возвышению и левый косой - от левого крестцово-подвздошного сустава до правого подвздошно-лобкового возвышения; оба равны 12 см.

Плоскость широкой части малого Т. имеет следующие границы: спереди - середина внутренней поверхности лобкового симфиза, с боков - середина вертлужных впадин, сзади - место соединения S1 и S2 позвонков. Различают прямой размер широкой части малого Т.- расстояние от середины задней поверхности лобкового симфиза до места соединения S2 и S2 позвонков - равный 12,5 см, и поперечный - расстояние между внутренними поверхностями вертлужных впадин, равный 12,5 см. Косых размеров нет, т. к. в этой части Т. не имеет сплошного костного кольца.

Плоскость узкой части малого Т. ограничена спереди нижним краем лобкового симфиза, с боков - седалищными остями, сзади - крестцово-копчиковым суставом и имеет прямой и поперечный размеры. Прямой размер (от нижнего края лобкового симфиза до крестцово-копчикового сочленения) равен 11 см, поперечный (расстояние между седалищными остями) равен 10.5 см.

Плоскость выхода малого Т. ограничена спереди нижним краем лобкового симфиза, по бокам седалищными буграми, сзади - верхушкой копчика и имеет прямой и поперечный размеры. Прямой размер (от нижнего края лобкового симфиза до верхушки копчика) равен 9,5 см; при прохождении плода через малый Т. копчик отклоняется на 1,5 - 2 см и прямой размер увеличивается до 11.5 см. Поперечный размер (расстояние между внутренними поверхностями седалищных бугров) равен 11 см.

Т. о., наибольшим размером во входе в малый Т. является поперечный. В широкой части полости малого Т. прямой и поперечный размеры равны, а наибольшим размером является условно принятый косой размер. В узкой части полости и на выходе малого Т. прямые размеры больше поперечных. Т. к. лобковый симфиз значительно короче, чем крестец с копчиком, то плоскости Т. сходятся по направлению кпереди и веерообразно расходятся кзади. Если соединить середины прямых размеров всех плоскостей Т., то получится не прямая, а вогнутая кпереди (к лобковому симфизу) линия, к-рая называется проводной осью таза.

Кроме указанных плоскостей, различают параллельные плоскости малого Т. по Годжу (см. рис. 6 к ст. Роды, т. 22, ст. 333). Первая - терминальная - соответствует плоскости входа в малый Т. Вторая плоскость - главная - проходит через нижний край лобкового симфиза; она называется главной, т. к. на этом уровне кончается сплошное костное кольцо таза. Третья плоскость - спинальная - проходит через седалищные ости. Четвертая плоскость - выходная - проходит через подогнутый кпереди копчик.

Для суждения о размерах малого Т. имеет значение измерение диагональной конъюгаты - расстояния между нижним краем лобкового симфиза и крестцовым мысом, к-рое больше 12 см.

В положении стоя верхний край лобкового симфиза женщины проецируется ниже крестцового мыса; истинная конъюгата образует с горизонтальной плоскостью угол наклона Т., к-рый в норме равен примерно 60°, но может изменяться в зависимости от срока беременности.

Рентгеноанатомия

Для рентгенол. изучения Т. производят обзорные рентгенограммы в прямых (задней и передней), боковой и косых проекциях. Кроме того, дополнительно выполняют прицельные рентгенограммы для исследования определенного отдела тазовых костей. Наиболее часто делают прямой обзорный снимок костей Т. в положении больного лежа на спине с вытянутыми ногами. Кассета располагается поперечно в плоскости снимочного стола. Центральный пучок рентгеновского излучения направляют перпендикулярно кассете по средней линии тела на уровне верхних передних подвздошных остей. В этой проекции получают изображение всех костей Т., крестца и 2-3 нижних поясничных позвонков (рис. 4). При правильной укладке исследуемого на снимке запирательные отверстия имеют одинаковую форму, четко определяется пограничная линия.

Эта линия плавно, без ступенеобразных деформаций, переходит с одной половины таза на другую.

Снимки в боковой проекции производят в положении пациента лежа на боку. При этом центр пучка рентгеновского излучения направлен на нижнюю переднюю подвздошную ость.

Снимки в косой проекции делают при наклоне пациента из положения на боку кпереди или кзади. При этом хорошо выявляется не только крыло подвздошной кости, но и задний край вертлужной впадины.

Лобковый симфиз исследуют в прямой передней или прямой задней проекции. Форма щели лобкового симфиза вариабельна, ее ширина колеблется в пределах от 0,5 до 1,0 см. Верхние края лобковых костей, образующих симфиз, находятся на одном уровне, пограничная линия плавно переходит с кости на кость. Поверхности костей, примыкающих к лобковому симфизу, имеют четкие и ровные очертания.

Иногда для исследования лобкового симфиза производят снимки в аксиальной проекции (в положении больного сидя с вытянутыми или опущенными ногами и отклоненном назад туловищем; центральный пучок излучения направляют сверху вниз, т. е. вдоль задней поверхности лобкового симфиза).

Методы обследования

Обследование больных проводят путем осмотра, пальпации, измерения размеров таза. По показаниям применяют рентгенологические методы исследования, в частности рентгенопельвиметрию (см. Пельвиметрия). В акушерстве наибольшее значение имеет измерение таза (см. Акушерское исследование).

Патология

Патология Т. включает пороки его развития, повреждения и заболевания.

Пороки развития наблюдаются чаще в заднем отделе тазового кольца: дермоидные кисты (см. Дермоид) и эпидермоидные кисты (см.), поперечные расщелины, несращение дуг крестцовых позвонков (см. Spina bifida), недоразвитие и даже полное отсутствие крестца и копчика (см. Крестцовая область).

В переднем отделе тазового кольца пороки развития сравнительно редки. Чаще это отсутствие лобкового симфиза; опорная и динамическая функции Т. при этом, как правило, сохранены.

Кости таза поражаются при дис-хондроплазии (см. Хондродистро-фия) и мраморной болезни (см.). Значительно реже встречается остео-пойкилия (см.).

Повреждения Т. могут быть открытыми и закрытыми. Выделяют повреждения мягких тканей и костей Т., повреждения тазовых органов. Переломы костей таза могут сочетаться с повреждениями других частей скелета или внутренних органов.

У шибы мягких тканей, окружающих тазовое кольцо, могут сопровождаться кровоподтеками, отслойкой кожи и формированием медленно рассасывающихся и легко инфицирующихся глубоких межмышеч-ных гематом (см.). Лечение чаще консервативное (покой, местная гипотермия, а в дальнейшем рассасывающая терапия). При отслойке кожи и образовании гематомы прибегают к ее пункции. В случае нагноения гематомы показано оперативное вмешательство. При значительном ушибе области промежности (удар ногой, падение на край твердого тела и др.) возможно подкожное повреждение перепончатой части мочеиспускательного канала (см.).

Прогноз при неосложненном ушибе Т. благоприятный.

Ранения мягких тканей чаще наблюдаются в ягодичной области (см.) и промежности (см.), могут сочетаться с повреждениями внутренних органов. Особую опасность при этом представляют развитие анаэробной инфекции (см.) и повреждение ягодичных сосудов. Лечение оперативное; оно заключается в хирургической обработке раны (см.) и тщательном гемостазе. Если гемостаз затруднен, что возможно, напр., при ранении ягодичных сосудов или их ветвей, прибегают тс перевязке внутренней подвздошной или ягодичной артерии. Для перевязки внутренней подвздошной артерии срединным разрезом передней брюшной стенки от лобкового симфиза кверху рассекают кожу, апоневроз и поперечную фасцию живота. Брюшину вместе с мочеточником отодвигают тупым путем вверх и медиально, после чего обнажается большая поясничная мышца с прилежащими общей, наружной и внутренней подвздошными артериями. Под внутреннюю подвздошную артерию подводят иглу Дешана и накладывают лигатуру.

Перевязку ягодичной артерии производят в положении больного на животе. Подковообразным разрезом в заднем отделе гребня подвздошной кости рассекают кожу, большую и среднюю ягодичные мышцы, надкостницу подвздошной кости. Кожно-мышечно-периостальный лоскут распатором отслаивают вниз, обнажая верхний край большого седалищного отверстия. Рассекая надкостницу, обнажают в лоскуте ягодичную артерию. Иногда при ранении артерии в этой области ее проксимальный конец может уйти в полость таза. В этом случае резецируют верхний край большой седалищной вырезки.

Прогноз определяется тяжестью ранения и своевременностью проведенного лечения.

Переломы Т. обычно являются тяжелым повреждением опорно-двигательного аппарата. Они возникают преимущественно при автодорожных происшествиях и падениях с высоты. Переломы отдельных костей Т. возможны вследствие непосредственного удара или резкого напряжения мышц (отрывные переломы подвздошной ости, седалищного бугра). В 25-45% случаев переломы костей Т. сочетаются с повреждениями других костей или внутренних органов.

По классификации А. В. Каплана, выделяют 4 основных вида переломов костей Т.: краевые переломы, переломы костей таза без нарушения непрерывности тазового кольца, с нарушением его непрерывности и переломы вертлужной впадины.

К краевым переломам относятся отрывы подвздошных остей, переломы крыла подвздошной кости, копчика и крестца ниже крестцово-подвздошного сустава (рис. 5); к переломам костей тазового кольца без нарушения его непрерывности - одно- или двусторонний перелом лобковой кости, одно- или двусторонний перелом седалищной кости, перелом лобковой кости с одной стороны и седалищной с другой (рис. 6); к переломам тазового кольца с нарушением его непрерывности в переднем отделе - одно- и двусторонний переломы обеих ветвей лобковой кости, одно- и двусторонний переломы лобковой и седалищной костей (рис. 7, а), в заднем отделе - продольный перелом подвздошной кости (рис. 7,6), а также разрывы сочленений - лобкового симфиза и разрыв крестцово-подвздошного сустава, совместные переломы переднего и заднего отделов - одно- и двусторонний вертикальный перелом типа Мальгеня (см. Малъгеня переломы]), диагональный перелом, различные сочетания переломов костей (рис. 7, в) и разрывов синостозов переднего и заднего отделов таза. Группа переломов вертлужной впадины включает перелом края впадины, в т. ч. с вывихом бедра, изолированный перелом дна впадины и Y-образного хряща у детей, перелом впадины в сочетании с переломом других отделов Т.

Кроме того, выделяют повреждения, нарушающие непрерывность только одного (переднего или заднего) отдела тазового кольца, и повреждения, нарушающие непрерывность тазового кольца одновременно в обоих отделах.

Симптоматика при переломах Т. зависит от характера перелома и наличия сопутствующих повреждений. При краевых переломах состояние больных обычно вполне удовлетворительное. При отрывах подвздошной ости и переломах крыла подвздошной кости (перелом Дю-вернея) отмечают припухлость и локальную болезненность в зоне повреждения, а также нарушение функции соответствующей нижней конечности. При отрывном переломе подвздошной ости в ряде случаев наблюдается симптом «заднего хода», описанный в 1931 г. Л. И. Лозинским: усиление болей в области перелома при попытке активно согнуть бедро; при движении назад и подтягивании конечности («задний ход») болевые ощущения менее выражены. Переломы копчика и крестца ниже сочленения диагностируются на основании локальной болезненности, усиливающейся при ходьбе и в положении сидя; при ректальном исследовании можно определить патол. подвижность дистального отдела копчика и его смещение. Переломы седалищного бугра также проявляются локальной болезненностью, усиливающейся при активном разгибании нижней конечности.

Переломы переднего отдела Т., в особенности с нарушением непрерывности тазового кольца, могут сопровождаться ухудшением общего состояния пострадавшего. Больные нередко принимают вынужденное положение с согнутыми в тазобедренных и коленных суставах и разведенными нижними конечностями - «позу лягушки» (симптом Волковича). При повреждениях переднего полукольца Т. отмечаются боли в области перелома, усиливающиеся при пальпации и сдавлении костей Т., а также при вагинальном и ректальном исследовании. При переломах горизонтальной ветви лобковой кости затруднено активное сгибание в тазобедренном суставе. В ряде случаев наблюдается симптом «прилипшей пятки» - пострадавший не может поднять вытянутую ногу. При переломах вблизи лобкового симфиза больше нарушается активное приведение конечности вследствие напряжения прикрепляющихся в этой области приводящих мышц бедра. Нарушение функции нижних конечностей является одним из постоянных симптомов при переломах костей переднего полукольца Т.

На 2-3-и сутки после травмы могут появиться кровоподтеки в окружающих тканях: при переломах лонной кости - над паховой (пупартовой) связкой, при переломах седалищной - в области промежности. При разрывах лобкового симфиза определяется западение в этой области во время пальпации и вагинального исследования. Разрывы лобкового симфиза сочетаются обычно с переломом костей Т. или повреждением крестцово-подвздошных связок.

Изолированные повреждения костей заднего отдела тазового кольца с нарушением его непрерывности встречаются крайне редко, чаще наблюдаются одновременные повреждения его переднего и заднего отделов. Больные нередко находятся в состоянии травматического шока, обусловленного массивной травмой и кровопотерей. В связи с анатомическими особенностями кровоснабжения костей Т. и богато развитой сетью сосудистых сплетений тазовой области кровотечение при переломах таза обычно бывает продолжительным и обильным. Возможно формирование массивных (до 2- 3 л) забрюшинных гематом. Остановившееся кровотечение может возобновиться при самых незначительных движениях больного, перекладывании, недостаточно бережном исследовании. Забрюшинная гематома вследствие раздражения кровью париетального листка брюшины нередко создает картину острого живота. При низко расположенных гематомах могут наблюдаться симптомы повреждения мочевыводящих путей.

Весьма сложной нередко представляется дифференциальная диагностика забрюшинной гематомы и внутрибрюшного кровотечения. Наблюдающийся при последнем симптом Джойса (смещение границ притупления перкуторного звука в боковых отделах брюшной полости при изменении положения больного) часто невозможно выявить из-за тяжести состояния пострадавшего. В этих случаях используют объективные методы исследования (лапа-роцентез, лапароскопию, контрастную уретроцистографию). При осмотре обращает на себя внимание вынужденное положение больного. При переломах костей Т. со смещением определяется асимметрия тазового кольца, конечность на стороне повреждения ротирована кнаружи, кажется укороченной за счет смещения латерального фрагмента Т. кверху. Пальпаторно выявляется болезненность в области переломов, усиливающаяся при попытках сдавления (симптом Вернея) или разведения (симптом Ларрея) крыльев подвздошных костей. Возможно вздутие живота, притупление перкуторного звука, отсутствие перистальтики и даже наличие симптомов раздражения брюшины, обусловленных забрюшинной гематомой. Характер повреждения уточняют при рентгенол. исследовании. При ротационном смещении половины таза (чаще наружная ротация) на рентгенограмме увеличивается размер крыла подвздошной кости, уменьшается запирательное отверстие, меняется его конфигурация (см. Крестцово-подвздошный сустав).

Частота повреждений вертлужной впадины составляет ок. 7% от всех переломов Т. Симптоматика зависит от локализации перелома. При переломах дна впадины без смещения отломков отмечается болезненность в области сустава, но больные иногда могут даже ходить. При переломах крыши вертлужной впадины, осложненных вывихом бедра (чаще задним), конечность принимает характерное положение. Решающее значение в диагностике этой патологии имеет рентгенол. исследование (см. Тазобедренный сустав).

Переломы костей Т. нередко сопровождаются повреждениями тазовых органов, особенно мочевыводящих путей (см. Мочеиспускательный канал, Мочевой пузырь, Прямая кишка) .

Переломы копчика и крестца - см. Копчик , Крестцовая область .

Транспортировка пострадавшего с переломом костей Т. во избежание смещения фрагментов и повреждения тазовых органов должна проводиться на жестких носилках или щите. Больному сгибают конечности в тазобедренных и коленных суставах. В подколенные области укладывают валик. Перед транспортировкой целесообразно провести внутри-тазовую анестезию. В стационаре необходимо избегать излишнего перекладывания больных.

Лечение тяжелых повреждений Т. нередко приходится начинать с проведения противошоковых мероприятий. Особое значение приобретают инфузионная терапия для возмещения кровопотери и внутритазо-вая новокаиновая анестезия по Школьникову. В положении больного на спине отступя на 2 см кнутри от верхней передней подвздошной ости инъекционной иглой длиной 14-16 см вводят р-р новокаина, продвигая иглу по направлению спереди назад на глубину 12-14 см до внутренней подвздошной ямки. В нее при одностороннем переломе на стороне повреждения вводят 300-400 мл, при двустороннем - по 250-300 мл с каждой стороны 0,25% р-ра новокаина. Для профилактики осложнений, связанных с введением больших доз новокаина, к нему добавляют 1.ил1% р-ра эфедрина или 1 мл 10% р-ра кофеина. Обычно достаточно однократного проведения внутритазовой анестезии.

При переломах подвздошной кости после проведения внутритазовой анестезии больного укладывают на 3-4 недели на щит с валиком в подколенных областях. При отрывных переломах подвздошной ости с выраженным диастазом может потребоваться открытая репозиция или остеосинтез винтом. Аналогичным образом проводят лечение больных с переломами тазового кольца без нарушения его непрерывности.

При переломах костей переднего отдела тазового кольца с нарушением его непрерывности в большинстве случаев также осуществляется лечение положением на щите с валиком в подколенных областях. При смещении костных фрагментов рекомендуют вытяжение за бугристость большеберцовых костей с небольшими грузами (3-4 кг) при разведенных конечностях. При выраженной деформации переднего полукольца Т. с разрывом лобкового симфиза может потребоваться оперативное вмешательство (стабилизация переднего полукольца). Ходить разрешают через 6 нед. Трудоспособность восстанавливается через 2,5- 3 мес.

Наиболее сложно лечение больных с одновременным повреждением костей переднего и заднего отделов тазового кольца. При переломах костей Т., сопровождающихся разрывами связок лобкового и крестцово-подвздошного соединений без смещения латерального фрагмента Т. (разрыв связок крестцово-подвздошного сустава рентгенологически диагностируется в этом случае по косвенному признаку - диастазу лобкового симфиза), больного подвешивают на гамачке с грузом по 5-8 кг, сдавливая Т. во фронтальной плоскости. При разрывах синдесмозов со смещением половины Т. кверху вначале устраняют смещение путем скелетного вытяжения по оси бедра грузом 10-12 кг и лишь после репозиции Т. стягивают гамачком. При переломах с нарушением непрерывности обоих отделов тазового кольца возможна также и внутренняя ротация латерального фрагмента. Поэтому до низведения ftocлед-него необходимо провести деротацию (одномоментно или вытяжением за крыло подвздошной кости). В связи с опасностью вторичного ротационного смещения гамачок не должен сдавливать Т. во фронтальной плоскости. Учитывая, что задний отдел Т. несет основную статическую нагрузку, постельный режим должен соблюдаться не менее 3 мес. При несращении переломов нарушается стабильность тазового кольца. В этих случаях показано оперативное вмешательство (см. Крестцово-подвздошный сустав, Мальгеня переломы). Трудоспособность при данном виде повреждений Т. восстанавливается обычно в сроки от 6 до 10 мес. Нередко возникает необходимость во временном переводе больных на инвалидность.

При сочетанных повреждениях Т. репозицию откладывают до улучшения общего состояния пострадавшего. Особенно остро эта проблема возникает при сопутствующей тяжелой черепно-мозговой травме (см.) или массивном повреждении грудной клетки (см. Грудь), поскольку для репозиции фрагментов таза требуется возвышенное положение ножного конца кровати. При сопутствующем переломе бедренной кости репозиция смещенного латерального фрагмента таза может быть осуществлена лишь вытяжением за подвздошную кость.

При переломах вертлужной впадины в большинстве случаев показано консервативное лечение. Так, при переломах дна (ямки) вертлужной впадины без протрузии головки бедренной кости и смещения костных фрагментов прибегают к разгрузочному вытяжению по оси бедра. При протрузии головки бедренной кости нередко для ее извлечения требуется вытяжение по оси шейки бедра. Однако это, как правило, не обеспечивает репозиции фрагментов вертлужной впадины, в результате чего в последующем развиваются явления деформирующего артроза с выраженным болевым синдромом и нарушением функции сустава. Оперативная репозиция фрагментов дна вертлужной впадины также обычно не избавляет больного от развития явлений деформирующего артроза (см.). Т. о., при грубых повреждениях дна вертлужной впадины полного восстановления трудоспособности часто не наступает и больные нуждаются в переводе на инвалидность. Для восстановления опороспособности конечности может потребоваться эндопротезирование или артродез (си. Тазобедренный сустав).

Более благоприятны результаты лечения краевых переломов вертлужной впадины. При неосложненных повреждениях применяют разгрузочное вытяжение. Нередко перелом края вертлужной впадины сочетается с вывихом головки бедренной кости. Обычно при этом выламывается значительный фрагмент задневерхнего края впадины, к-рый не удается репонировать закрытым путем, в связи с чем требуется открытая репозиция фрагмента крыши впадины с фиксацией винтами.

Особенности боевых повреждений, этапное лечение. Среди огнестрельных ранений Т. различают ранения мягких тканей тазовой и ягодичной областей, ранения мягких тканей и костей без повреждения органов Т. и ранения с повреждением тазовых органов. Последний вид ранения включает внутрибрюшинные ранения мочевого пузыря и прямой кишки и внебрюшинные ранения мочевого пузыря, прямой кишки, задней уретры и предстательной железы.

Ранения могут быть касательными, сквозными и слепыми; последние встречаются чаще. Среди огнестрельных ранений костей Т. различают: краевые и изолированные переломы без нарушения непрерывности тазового кольца; перелом с нарушением непрерывности тазового кольца; "переломы костей области вертлужной впадины; переломы с повреждением переднего и заднего отделов Т. Нередко ранения Т. сопровождаются повреждением тазобёд-ренного сустава.

По опыту Великой Отечественной войны ранения костей Т. без повреждения внутренних органов отмечены в 61,3% всех ранений таза, ранения костей Т. с вне- и внутри-брюшинным повреждением органов Т. составили 19,1%, повреждения костей Т., сочетающиеся с ранением органов брюшной по л оста,- 9,6% случаев, а с повреждением крупных сосудов и нервных стволов - в 4,3%.

При обследовании раненого устанавливают наличие входного и выходного раневых отверстий. По локализации и направлению раневого канала можно заподозрить повреждение костей, тазовых органов, а также сосудов. Ощупывание и осторожное боковое или переднезаднее сдавление Т. вызывает боль в области переломов. Пальцевое исследование прямой кишки позволяет не только установить ее повреждение (на пальце остается кровь), но нередко и определить перелом и смещение костных отломков. Раненые с переломом лобковых костей не могут поднять выпрямленную ногу (симптом «прилипшей пятки») из-за усиления болей в области повреждения. При ранениях Т. необходимо исключить повреждение тазобедренного сустава. Следует установить или исключить повреждение тазовых органов, крупных сосудов и нервных стволов. Окончательный диагноз огнестрельного перелома костей Т. устанавливают после рентгенографии всего Т. (рис. 8).

Огнестрельные переломы костей Т. часто сопровождаются шоком (см.), значительной кровопотерей (см.), инф. осложнениями (вне- и внутритазовые флегмоны, абсцессы и остеомиелит), нередко анаэробной инфекцией, а также мочевыми, каловыми и гнойными затеками (см. Затеки, Мочевой затек). . Ранения крупных сосудов Т. (наружной и внутренней подвздошной артерий) сопровождаются наружным и полостным кровотечением и могут привести к смерти. При внутритканевом кровотечении с образованием пульсирующих гематом кровопотеря более медленная.

При оказании первой медицинской помощи (см. Первая помощь) накладывают защитную повязку, вводят анальгетики, раненого бережно выносят на щите (носилках), под согнутые в коленных суставах ноги помещают вещевой мешок или скатку шинели в виде валика.

При оказании доврачебной помощи (см.) контролируют и исправляют повязки, улучшают транспортную иммобилизацию, вводят анальгетики.

При оказании первой врачебной помощи (см.) проводят мероприятия по профилактике шока, борьбе с кровотечением и предупреждению раневой инфекции. Всем раненым вводят антибиотики, противостолбнячную сыворотку и адсорбированный столбнячный анатоксин, улучшают иммобилизацию. При переполнении мочевого пузыря в случае повреждения уретры проводят надлобковую капиллярную пункцию.

На этапе оказания квалифицированной медицинской помощи (см.) при медицинской сортировке (см. Сортировка медицинская) выделяют три группы пострадавших: раненные в мягкие ткани; раненые с огнестрельными переломами костей Т. без повреждения внутренних органов и угрожающего кровотечения; раненые с огнестрельными переломами костей Т., осложненными кровотечением и повреждением внутренних органов. В первой и второй группе проводят мероприятия по подготовке к эвакуации, исправляют или меняют повязки, вводят обезболивающие или сердечно-сосудистые средства. При одновременном повреждении костей Т., тазобедренного сустава или бедра проводят транспортную иммобилизацию (см.) шиной Дитерихса, укрепленной гипсовыми кольцами (см. Шинирование), Раненых первой группы эвакуируют в общехирургические госпитали, второй - в специализированные госпитали для раненных в конечности. Раненым третьей группы оказывают помощь по жизненным показаниям. Особенно часто возникает необходимость в окончательной остановке кровотечения из ягодичных артерий. При безуспешности перевязки их в ране проводят перевязку внутренней подвздошной артерии (см. выше). Внутритканевое кровотечение и образование больших забрюшинных гематом в Т. наблюдается при поражении ветвей внутренней подвздошной артерии. В подобных случаях кровотечение после опорожнения гематомы во время первичной хирургической обработки раны (см.) останавливают, перевязывая внутреннюю подвздошную артерию, если не удается найти ее кровоточащую ветвь. При повреждении мочевого пузыря, уретры и прямой кишки осуществляют необходимые оперативные вмешательства. Раненых с повреждением тазовых органов эвакуируют в специализированный госпиталь, где уточняют диагноз с помощью внутривенной урографии (см.), цистоскопии (см.) и цистографии (см.), фистулографии (см.) и проводят по показаниям необходимые леч. мероприятия.

Заболевания . Воспалительные процессы могут локализоваться в мягких тканях, располагаясь поверхностно или в глубоких слоях, а также поражать тазовые органы. Возможны натечные абсцессы (см. Натечник), спускающиеся в полость Т. из вышележащих отделов (см. Псоит). Диагностика поверхностных гнойников и флегмон (см.) особой сложности не представляет. Они протекают с высокой температурой и выраженными местными явлениями. Натечные абсцессы, флегмоны тазовой клетчатки, наоборот, длительное время.могут оставаться нераспознанными. Течение их более тяжелое и сопровождается нарушением функции тазовых органов. Леченце - оперативное вмешательство в сочетании с направленной антибактериальной терапией. Вскрытие глубоких флегмон и затеков целесообразно производить широкими доступами, позволяющими подойти к седалищному отверстию, где обычно располагаются гнойники, выходящие из полости Т. При флегмонах тазовой клетчатки, показано раннее дренирование.

Остеомиелит костей Т. подразделяют на гематогенный и посттрав-матический (см, Остеомиелит). Последний чаще является следствием огнестрельных и открытых переломов (см.). Несколько реже он возникает при повреждении тазовых органов и формировании мочевых затеков (см. Мочевой затек). Развитие процесса проявляется симптомами интоксикации и сепсиса (см.). Нарастает отек и инфильтрация тканей, увеличивается количество гнойного отделяемого. Рентгенол. признаки остеомиелита выявляются лишь через 3-5 нед. С формированием свищей, появлением рентгенол. симптомов диагностика упрощается. Информативной является фистулогра-фия и чрескостная флебография (см.). Для каждой локализации остеомиелита характерно преимущественное расположение гнойных затеков, к-рые подразделяют на первичные (при прорыве гноя из кости) и вторичные, формирующиеся после прорыва первичных гнойников. При остеомиелите лобковой кости первично формируется предпузырный затек, вторично - предбрюшинный, промежностный, мошоночный, бедренный. При остеомиелите седалищной кости первичные затеки могут локализоваться в седалищно-прямокишечной ямке, клетчатке промежности, ягодичной области и бедра. При поражении подвздошной кости первичные затеки обычно формируются на внутренней и наружной ее поверхностях, а вторичные могут быть различной локализации. При остеомиелите крестца первичные затеки чаще наблюдаются на его передней поверхности. В комплексе леч. мероприятий при остеомиелите Т. ведущее место занимает раннее оперативное вмешательство в виде широкой резекции пораженных костей и дренировании затеков.

Прогноз зависит от основного заболевания и своевременности лечения его осложнений.

При туберкулезе костей Т. наиболее часто очаг возникает в области тазобедренного, крестцово-подвздошного суставов и лобкового симфиза (см. Туберкулез внелегоч-ный, туберкулез костей и суставов).

Выраженные изменения костей Т. наблюдаются при пуэрперальной форме остеомаляции (см.). Кости тазового кольца вдавлены в полость Т., расстояние между подвздошными костями уменьшено. Крестец отдавлен позвоночником вниз и принимает более горизонтальное положение, крестцовый мыс выдается вперед, лобковый симфиз выступает кпереди, седалищные бугры сближены, запирательные отверстия располагаются в сагиттальной плоскости и вход в Т. приобретает Y-образную форму. Характерен выраженный остеопороз (см.).

Изменения костей Т. характерны для болезни Бехтерева (см. Бехтерева болезнь). Особое место среди ранних симптомов занимает сакрои-леит, считающийся патогномоничным для данного заболевания.

Поражение костей Т. наблюдается в 30% случаев эхинококкоза костей (см. Эхинококков). Характерны тупые боли в области Т., увеличение пораженных отделов в объеме, патол. переломы. Процесс протекает годами, но иногда наблюдается более бурное течение, напоминающее остеомиелит. Рентгенологически выявляется ячеистая структура зоны поражения или полость с четким ограничением от здоровой кости. Лечение сводится к ранней радикальной резекции пораженного участка кости. Возможны рецидивы. Присоединившаяся инфекция часто приводит к развитию сепсиса (см.).

Корригирующие операции (остеотомии подвздошной кости) выполняют при дисплазиях тазобедренного сустава (см. Тазобедренный сустав). При переломах костей Т. выполняют различные виды остеосинтеза (см.) с помощью винтов, пластин и др.

Библиография: Бодяжина В. И. и Жмакин К. И. Акушерство, с. 115, М., 1979; Быстрицкий М. И. Переломы костей таза, Л., 1960; Г о с т е в В. С. Забрюшинные кровоизлияния при закрытых переломах костей таза, Вестн. хир., т. 106, № 2, с. 49, 1971, библиогр.; о н ж е, Перевязка внутренних подвздошных артерий при тяжелых травмах таза, там же, т. 108, № 3, с. 99, 1972, библиогр.; Драчун П. С. Оперативное лечение старых и застарелых разрывов лонного сочленения, Ортоп. и травмат., № И, с. 67, 1972, библиогр.; Жорданиа И. Ф. Учебник акушерства, с. 37, М., 1964; Иваницкий М. Ф. Анатомия человека, т. 1, с. 170,М., 1965; Каплан А. В. Повреждения костей и суставов, с. 284, М., 1979; К а р а л и н А. Н. и Хами-то в Р. К. Восстановление трудоспособности у больных с переломами костей таза, Ортоп. и травмат., № 8, с. 25, 1971; Лагунова И. Г. Рентгеноанатомия скелета, с. 291, М., 1981; Л а н д а М. И. Повреждения и осложнения, сопутствующие переломам костей таза, Ортоп. и травмат., № 8, с. 8, 1963; Л ю б о- ш и ц Н. А. Закрытые переломы костей таза у детей, М., 1968, библиогр.; Многотомное руководство по акушерству и гинекологии, под ред. Л. С. Персианинова, т. 1, с. 296, М., 1961; Надеин А. П. Очерки гнойной хирургии мужского таза, Л., 1960, библиогр.; Надь Д. Рентгеновская анатомия, пер. с венгер., с. 113, 350, Будапешт, 1961; Нестеров-с к а я В. И. Кости нижних конечностей и их соединения, в кн.: Клиническ. рентге-ноанат., под ред. Г. Ю. Коваль, с. 244, Киев, 1975; Никитин Г. Д., М и т гони н Н. К. и Грязнухин Э. Г. Множественные и сочетанные переломы костей, е. 172, Л., 1976; Опыт советской медицииш в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., т. 13, с. 131, М., 1955; Очерки военно-полевой хирургии, под ред. Ю. Г. Шапошникова, с. 173, М., 1977; Петровский Б. В. и Лапкина Е. А. Огнестрельные повреждения костей таза, Хирургия, № 8, с. 68, 1946; Повреждения и заболевания костей таза, под ред. М. В. Волкова, М., 1969; Пожариский В. Ф. Реанимация при тяжелых скелетных травмах, М., 1972; Ревенко Т. А., Чирах С. X. и Бабоша В. А. Сочетанные повреждения костей таза, мочевого пузыря и уретры, Киев, 1978; Рейнберг С. А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов, кн. 1, с. 108, М., 1964; Селиванов В. П. и Вороня н-с к и й Ю. П. Остеомиелиты таза, М., 1975, библиогр.; Уотсон-Джонс Р. Переломы и повреждения суставов, пер. с англ., с. 599, М., 1972; У с т и м е н-к о E. М. Травматические разрывы мочевого пузыря, М., 1978; Школьников Л. Г., С е л и в а н о в В. П. и Цодыкс В. М. Повреждения таза и тазовых органов, М., 1966, библиогр.; Anson В. J. а. M с V а у С. В. Surgical anatomy, Philadelphia, 1971; С r e у s-sel I. et Schnepp I. Fractures trans-cotyloidiennes du bassin, P., 1961; Fr i e-d e b о 1 d G. Schwere Frakture des Beckens und der Zeitpunkt, ihrer Verso-rung, Mschr. Unfallheilk., S. 408, 1971; K a m i n a P. Anatomie gynecologique et obstetricale, P., 1979; К o s s a k o w-ski J. S., Zach ar j asiewicz I. e. К orszynski М. ZJamania mied-nicy powiklane uszkodzeniem pecnerza lub cewki moczowej, Wiad. lek., t. 25, s. 237, 1972; P i 1 1 e t J. Anatomie du petit bassin, P., 1967; Sobotta J. u. В e-c h e r H. Atlas der Anatomie des Menschen, Bd 1, Munchen, 1972; Sullivan C. R. Fractures of the pelvis, Postgrad. Med., v. 39, p. 45, 1966; Textbook of obstetrics and gynecology, ed. by D. N. Danforth, N. Y., 1971.

В. М. Цодыкс; Э. И. Борзяк (ан., сравнительная анатомия), М. К. Климова (рент.), С. С. Ткаченко (воен.), Е. А. Чернуха (женский таз).

Тазовая кость – это надежная опора для всего скелета человека, а также прочная структура для защиты органов, которые расположены внизу живота. Анатомия тазовых костей представляет особый интерес в связи с их строением и временем, необходимым для окончательного формирования структур.

Анатомия тазовой кости

Каждая тазовая кость делиться на три следующие:

- Подвздошная кость – раскрывающаяся кость, формирующая верхнюю тазовую долю кости. Ощутить (потрогать) ее можно, просто положив руки на бедра.

- Седалищная кость – часть тазобедренной кости, которая находится сзади внизу, по внешнему виду напоминающая дугу.

- Лобковая – передняя доля основания костей таза.

При соединении, эти кости создают вертлужную впадину – главное углубление в котором находится головка бедренной кости.

В детском возрасте (до 16 – 18 лет) эти кости объединяются друг с другом хрящами, в более старшем возрасте (после 18 лет) эта ткань затвердевает и постепенно превращается в сплошную кость, которая и называется тазовой. На фото представлено тело седалищной кости.

Интересно! В основе седалищной кости расположены бугры – грубые, утолщенные кости. В народе они называются кости для сидения, поскольку в сидящем положении человеческий вес распределяется на кости таза.

Нормальная анатомия таза

Лобковое соединение спереди и крестцово-подвздошные суставы, которые образованы из ушкообразной плоскости задней части кости и основания крестца, – так выглядит нормальная анатомия тазовой кости. На видео можно подробно ознакомиться со строением таза человека.

Анатомически таз размежевывают на два отдела:

- Большой – предельно обширная часть кости (находится вверху таза).

- Малый таз – узкая его часть (расположена внизу таза).

Оба таза условно разделяет так называемая пограничная линия, проходящая по верху крестца, далее – к дугообразному контуру подвздошной кости, она же захватывает наружную часть лобковой косточки и одноименного симфиза.

С двух сторон к этим костям крепятся многочисленные мышцы брюшной полости, спины и позвоночника. Некоторые мышцы ног начинаются именно от них. Таким образом, получается мускульный каркас.

Строение малого и большого таза

Таз – составляющая доля низовой области человеческого скелета. Помимо копчика и крестца образована двумя тазовыми костями. Кроме костей в качестве опоры всего туловища выступают суставы таза и связки.

Большой таз в передней части открыт, по обеим его сторонам расположены плоскости подвздошной кости, а сзади – поясничные позвонки и место формирования крестца.

Малый таз представляет собой цилиндрообразное пространство, по бокам которого расположены нижние части подвздошной и седалищной костей. Лобковые кости формируют передние стенки малого таза, в то время как задние складываются из костей крестца и копчика.

Преобразование большого в малый создает верхний проход. А нижний проход – из лобковых костей, копчик и седалищных бугров.

Суставы таза и связки

Тазобедренный сустав имеет непростую структуру и выполняет крайне важную функцию в жизни человека. Благодаря этому соединению человек может совершать такие действия:

- ходить;

- стоять;

- сидеть;

- бегать;

- прыгать;

- наклоняться.

Сустав состоит из головки бедренной кости и вертлужной впадины. Те части углубления, которые вплотную соприкасаются с головкой бедра, плотно покрыты хрящевой тканью. В средней части вертлужной впадины есть ямка, которая внизу наполнена соединительной тканью и обвита синовиальный оболочкой. Именно в этой ямке крепится связка головки бедра.

Специалисты выделяют следующие виды связок:

- Подвздошно – бедренная связка. Наиболее устойчивая и плотная связка в человеческом организме, ее полнота достигает 1 см.

- Лобково-седалищно – бедренная связка гораздо меньше развита, нежели предыдущая. Поскольку эта связка берет начало от седалищной кости, образующей вертлужную впадину, то и расположена она позади сустава.

- Круговая связка – это стечение коллагеновых прядей, заполняющих суставную капсулу. Эти пряди охватывают горловину бедра.

Природа сформировала суставы подобным образом для сохранения их от повреждений в движении. Поэтому и расположила связки в метафизе суставов, позволяющих выполнять повороты ноги вправо или влево.

Каждая связка отвечает за определенную функцию:

- Благодаря подвздошно-бедренной связке человек имеет способность стоять ровно и не падать назад.

- Лобково-седалищно-бедренная связка способствует поворотам и отводу по сторонам нижних конечностей.

- Благодаря кругообразным связкам фиксируется шейка бедер.

Пучки связок тазобедренного сустава предназначены для снижения смещения этого сустава.

Особенности структуры таза у детей

Строение тазовой кости продолжается в период роста ребенка. Причем это строение протекает неравномерно, как бы промежутками, от стадии стремительного до стадии замедленного роста.

В момент рождения практически все кости новорожденного состоят из хрящевой ткани. Окостенелые ткани выражены лишь небольшими участками тазобедренных костей, которые расположены на раcстоянии один от другого. Именно поэтому тазовые кости человека в детском возрасте наиболее схожи на воронкообразное углубление.

Интересно! По половому типу кости начнут формироваться только во время полового созревания.

В среднем тазовая кость у мальчиков до 3-х лет развивается гораздо стремительнее, нежели у девочек, но примерно к 6-ти годам девочки догоняют мальчишек в развитии, а примерно к 10-ти годам, тазовые кости у девочек значительно превышает их темпы развития у мальчиков.

Где-то с 13-14 лет начинают проявляться небольшие половые различия костей, и уже к 18-ти годам эти отличия четко видны. Завершается строение костей таза у мужчин ближе к 23 годам, у женщин – 25 годам.

Особенности тазовых костей у женщин и мужчин и их отличия

Как у мужчин, так и у женщин, все кости практически одинаковые, исключение составляют тазовые. Они уникальные в своем роде, имеют довольно много отличительных половых признаков, особенно это относятся к малому тазу.

Интересно! У мужчин тазовые кости более узкие и высокие, а женские шире и расположены немного ниже. У мужчин они более толстые, у женщин – более тонкие.

По своей структуре женские тазовые кости имеют следующие отличия:

- Они более широкие и плотные, выпуклость выражена слабее.

- Кости лобка сочленены в виде прямого угла (90-100 градусов).

- Ягодичные бугры и подвздошные плоскости костей размещены отдаленно друг от друга. Это расстояние достигает от 25 до 27 см.

- Просвет нижнего таза шире и чем-то напоминает по своему виду овал, величина таза тоже несколько больше, а наклонная плоскость таза равна 55-60°C.

Также малый таз выполняет в женском организме важнейшую функцию родового канала.

По своей структуре мужские тазовые кости имеют такие отличия:

- Таз более выражен мысом, острым подлобковым углом, он составляет 72-75°C.

- Подвздошные плоскости и седалищные бугры размещены ближе друг к другу.

- Дистанция между верхними остями подвздошних костей приближено к 22 – 23 см,

- Просвет нижней части таза уже и похож на длинный овал, величина меньше, а угол наклона равен 50-55°C.

Таким образом, можно смело сказать, что анатомия таза при сравнении по половым особенностям сильно отличается у мужчин и женщин, но сводится все к одному – размеру. Женский таз – более крупный. Это связано с рождением детей. Именно широкий таз нужен для нормального протекания родовой деятельности, ведь во время рождения ребенок проходит сквозь отверстие (апертуру) в его нижней области.

Патологическая анатомия

Аномалий костей довольно много и зависят они от разнообразных факторов, начиная от внутриутробного недоразвития костей (чаще всего встречается у недоношенных детей) и заканчивая травмами (вывихами, переломами), которые впоследствии привели к патологии тазовых костей.

Наиболее распространенными аномалиями считаются широкий таз, узкий или деформированный.

- Широкий. На сегодняшний день различают клинически и анатомически широкий таз. Данная патология наиболее вероятна у высоких, страдающих избыточным весом людей.

- Узкий. Также, как и широкий делят на клинически и анатомически узкий. Причинами узкого таза может быть нарушение развития внутри утробы матери, недостаточно рациональное питание, некоторые тяжелые заболевания, к примеру, рахит.

- Деформация (смещение костей). В 99% случаев смещение возникают в организме малыша при рождении (если у мамы ребенка деформированы кости таза, то и у ребенка проходя через родовые пути, искривляются, смещаются кости не только таза, но и всего скелета). Данная патология передается от мамы к ребенку. И всего лишь у 1% пациентов деформация таза произошла вследствие полученной травмы.

- Аплазия или гипоплазия – данная болезнь, передающаяся по наследству, встречается довольно редко, характеризуется отсутствием или недоразвитием одной из тазовой кости.

- Глубокая вертлужная впадина – головка бедренной кости размещена более углубленно. Патология бывает как односторонней, так и двусторонней (встречается чаще всего).

- Расходимость лобкового симфиза – наиболее часто наблюдается у пациентов с нарушениями центральной нервной системы, экстрофией мочевого пузыря или позвоночного столба.

Более ясное представление о степени аномалии дают данные рентгенологического исследования.

Редкие аномалии

Иногда встречаются следующие виды деформаций:

- Воронкообразный – определяется уменьшением размеров таза от входа к выходу.

- Гипопластический. С обеих сторон равномерно сужены тазовые кости.

- Инфантильный. Равномерно анатомически суженый таз, характерный для детского возраста.

- Карликовый. Наиболее сложная разновидность инфантильного таза.

- Кососуженный. Наблюдается неравномерное сужение тазовых костей с обеих сторон, зачастую спровоцировано искривлением позвоночника.

- Лордозный. Анатомически маленький размер входа в таз, предопределенный лордозом в поясничном отделе около крестца.

- Равномерносуженый. Одинаковый таз с обеих сторон.

- Сколиотический. Кососужение таза обусловлено сколиозом в поясничном отделе.

- Спондилолистетический. Таз, обусловленный соскальзыванием с крестца V поясничного позвонка.

- Плоский. Таким, чаще всего, считают таз, уменьшенный по всем параметрам.

Сам сустав имеет очень сложное строение, и ему характерны изменения в период всей жизни.

Тазобедренная кость считается одной из наибольших костей в организме человека. Бедренная кость – это трубчатая кость, цилиндрической формы немного изогнута впереди и расширенная внизу. На задней стороне кости находится шероховатая поверхность, к которой крепятся мышцы. Тазобедренный сустав образуется суставной впадиной и головкой бедра.

Головка бедренной кости определяется в ближайшем придатке, имеющем суставную плоскость, и именно благодаря ему он крепится к вертлужной впадине. А она в свою очередь крепится к заметно выраженной шейке, которая размещена под углом, примерно 120-130°C к оси тазобедренной костиТаким образом, у человека тазовые кости поддерживают все тело в движении и обеспечивают нормальную жизнедеятельность.

Таз взрослой женщины состоит из четырех костей: двух тазовых (безымянных), крестца и копчика, соединенных друг с другом посредством хрящевых прослоек и связок.

Таз – это замкнутое костное кольцо и отличается от мужского особой формой и глубиной. С акушерской точки зрения имеет большое значение емкость малого таза женщины, которая может незначительно изменяться благодаря ограниченной подвижности лонного, подвздошно-крестцовых и копчикового сочленений.

Тазовая кость (os coxae) образуется из слияния трех костей: подвздошной (os ileum), седалищной (os ischii) и лонной, или лобковой (os pubis). Три эти кости неподвижно соединены в области вертлужной впадины (acetabulum) (рис.1).

Подвздошная кость имеет верхний отдел – крыло и нижний – тело . Граница между крылом и телом определяется на внутренней стороне как дугообразная или пограничная линия (lin. terminalis).

Верхний утолщенный край крыла подвздошной кости образует подвздошный гребень (crista iliaca). В самой передней части гребня имеется выступ - передняя верхняя подвздошная ость (spina iliaca anterior superior); сзади гребень оканчивается таким же выступом – задней верхней подвздошной остью (spina iliaca posterior superior). Непосредственно под ней расположена большая седалищная вырезка (incisura ischiadica major), оканчивающаяся острым выступом - остью седалищной кости (spina ossis ischii s. spina ischiadica). Расположенная книзу от нее малая седалищная вырезка (incisura ischiadica minor) заканчивается массивным седалищным бугром (tuber ischiadicum).

Крестцовая кость (os sacrum) состоит из 5-6 неподвижно соединенных друг с другом позвонков, сливающихся у взрослых в одну кость. На месте соединения двух позвонков, первого крестцового с последним (V) поясничным позвонком образуется костный выступ – мыс (promontorium).

Копчиковая кость

(os coccygea) состоит из 4-5 сросшихся между собой недоразвитых позвонков.

Лонное сочленение

или симфиз (symphisis ossis pubis), соединяет между собой лонные кости той и другой стороны. Лонное сочленение относится к полуподвижным суставам.

При соединении крестцовой кости с каждой подвздошной костью образуются – крестцово-подвздошные сочленения (articulationes sacroiliacae).

Женский таз делится на две части: большой и малый. Границей является плоскость входа в малый таз, проходящая через верхний край лонного сочленения, пограничные линии и вершину мыса. Все, что лежит выше этой плоскости, составляет большой таз, ниже – малый.

В малом тазу различают 4 плоскости:

плоскость входа в таз – ограничена сзади крестцовым мысом, спереди передним краем внутренней поверхности симфиза, с боков – безымянной линий. Плоскость имеет три размера: прямой, поперечный и два косых.

· прямой размер – расстояние от крестцового мыса до наиболее выдающейся точки внутренней поверхности лобкового сращения, равен 11 см. Прямой размер входа в таз еще называют истинной конъюгатой (conjugate vera)

· поперечный размер – расстояние между отдаленными точками безымянной линии, равен 13 см

· косые размеры (правый и левый) - расстояние от крестцово-подвздошного сустава (articulatio sacroiliaca) слева до лобкового возвышения справа (и наоборот), равен 12 см.

плоскость широкой части полости малого таза – ограничена сзади соединением II и III крестцовых позвонков, с боков - серединой вертлужных впадин, спереди - серединой внутренней поверхности симфиза. В широкой части полости таза различают два размера:

· прямой – соединение II и III крестцовых позвонков до середины внутренней поверхности лобкового сращения, равен 12,5 см

· поперечный – между серединами вертлужных впадин, равен 12,5 см

плоскость узкой части малого таза – ограничена спереди нижним краем лобкового сращения, сзади крестцово-копчиковым соединением, с боков - остями седалищных костей. В узкой части различают два размера:

· прямой – от крестцово-копчикового соединения до нижнего края симфиза, равен 11 см

· поперечный – соединяет ости седалищных костей (внутреннюю поверхность), равен 10,5 см.

плоскость выхода малого таза – ограничена спереди нижним краем лобкового сращения, сзади верхушкой копчика, с боков - седалищными буграми, внутренней поверхностью седалищных бугров. Размеры выхода таза:

· прямой – от нижнего края лобкового сращения до верхушки копчика, равен 9,5 см

· поперечный размер – между внутренними поверхностями верхушек седалищных бугров, равен 11 см.

Большой таз более доступен для исследования, чем малый. Определение размеров малого таза дает возможность косвенно судить о его форме и размерах. Измерение производят акушерским циркулем (тазомером) (рис. 2). Тазомер имеет форму циркуля, снабженного шкалой, на которой нанесены сантиметровые и полусантиметровые деления. На концах ветвей тазомера имеются пуговки, которые прикладывают к выступающим точкам большого таза, несколько сдавливая подкожную жировую клетчатку.

Большой таз более доступен для исследования, чем малый. Определение размеров малого таза дает возможность косвенно судить о его форме и размерах. Измерение производят акушерским циркулем (тазомером) (рис. 2). Тазомер имеет форму циркуля, снабженного шкалой, на которой нанесены сантиметровые и полусантиметровые деления. На концах ветвей тазомера имеются пуговки, которые прикладывают к выступающим точкам большого таза, несколько сдавливая подкожную жировую клетчатку.

Измерение таза проводят при положении женщины на спине с обнаженным животом и сдвинутыми ногами. Врач становится справа от беременной лицом к ней. Ветви тазомера берут в руки таким образом, чтобы I и II пальцы держали пуговки. Шкала с делениями обращена кверху. Указательными пальцами нащупывают пункты, расстояние между которыми подлежит измерению, прижимая к ним пуговки раздвинутых ветвей тазомера. По шкале отмечают величину соответствующего размера (рис. 3).

Distantia spinarum – расстояние между передневерхними остями подвздошных костей, равен 25-26 см.

Distantia cristarum – расстояние между наиболее отдаленными точками гребней подвздошных костей, равняется 28-29 cм.

Distantia trochanterica – расстояние между большими вертелами бедренных костей, равен 31-32 см.

Conjugata externa – расстояние между серединой верхнего края симфиза и углублением между остистым отростком V поясничного и I крестцового позвонков, равна 20-21 см. Наружная конъюгата имеет важное значение – по ее величине можно судить о размере истинной конъюгаты (прямой размер входа в малый таз). Для определения истинной конъюгаты из длины наружной конъюгаты вычитают 9 см.Например, если наружная конъюгата равна 20 см, то истинная конъюгата равна 11 см.

Наибольшее влияние на течение родового акта оказывает головка плода, так как она самая объемная и плотная часть, испытывающая наибольшие трудности при продвижении по родовым путям.

Головка зрелого плода состоит из мозговой и лицевой частей. Мозговая часть имеет семь костей: две лобные, две височные, две теменные и одну затылочную. Кости черепа соединены фиброзными перепонками – швами (рис. 4). Различают следующие швы:

· лобный (s. frontalis), соединяет лобные кости (у плода и новорожденного лобные кости еще не сросшиеся между собой)

· стреловидный (s.sagitahs) соединяет правую и левую теменные кости, спереди переходит в большой (передний) родничок, сзади - в малый (задний)

· венечный (s.coronaria) – соединяет лобные кости с теменными, располагаясь перпендикулярно к стреловидному и лобному швам

· затылочный (s.lambdoidea) - соединяет затылочную кость с теменными

В месте соединения швов располагаются роднички, из которых практическое значение имеют большой и малый.

Большой (передний) родничок располагается в месте соединения сагиттального, лобного и венечного швов. Родничок имеет ромбовидную форму.

Малый (задний) родничок представляет небольшое углубление в месте соединения стреловидного и затылочного швов. Родничок имеет треугольную форму.

Благодаря швам и родничкам кости черепа у плода могут смещаться и заходить друг за друга. Пластичность головки плода играет важную роль при различных пространственных затруднениях для продвижения в малом тазу

Женский таз представляет собой объемную полость, в которой находятся половые органы, также важной функцией является обеспечение протекания процесса родов. Кости женского таза имеют существенные отличия от мужских. В чем же заключаются половые различия таза?

Строение таза женщины

Анатомия таза женщины претерпевает видоизменения, начиная от рождения девочки и на всем протяжении этапов взросления. У родившейся девочки его расположение вертикальное, он достаточно узкий, вход имеет овальную форму. В процессе взросления приобретает другую форму и размер костей таза.

Формирование зависит от ряда причин:

- генетические особенности;

- внешние факторы;

- рахит;

- инфекционные патологии (например, полиомиелит);

- физическая активность;

- травмы позвоночника, ног.

Женский таз – сочленение нескольких видов костей и связок между ними. К ним прикреплены мышечные волокна позвоночного столба, ног.

Большой таз

Он находится в верхнем отделе тазового сочленения. По его краям расположены подвздошные кости, сзади находятся поясничные позвонки, а впереди передняя брюшная стенка. Величина может варьироваться от напряжения мышечного аппарата брюшного пресса.

По объему большой таз существенно может отличаться от малого. Судя по величине большого, врачи делают вывод об объеме малого, что очень важно для определения процесса родоразрешения у женщин. Будут ли это естественные роды или кесарево сечение. Довольно часто имеют место случаи невозможности самостоятельных родов в связи с особенностями анатомии таза у женщины.

Малый таз

Это костная структура родового канала. Состоит из верхней плоскости, костной полости и нижнего отверстия.

Чем образован малый таз:

- Сзади представлен крестцом и копчиком.

- По бокам седалищными костями.

- Спереди симфизом и лобковыми костями.

- Между двумя тазами расположена граница – безымянная линия.

- Женский таз представлен двумя системами.

Половая система

Сюда можно включить следующие органы:

- матка и ее шейка;

- две маточные трубы;

- два яичника;

- влагалище;

- половые губы.

Помимо этого, в области таза находятся крупные сосуды, нервы.

Выделительная система

Включает следующие органы:

- мочевой пузырь;

- прямая кишка.

Мускулатура выделительной системы включает в себя продольные и круговые мышечные волокна.

Виды костей

Таз женщины, как и мужчины, выполняет опорную функцию и распределяет вес тела на ноги, что способствует двигательной активности человека.

Кости женского таза:

- две тазовых (или безымянных) кости;

- копчиковая;

- крестцовая.

Связки соединяют все виды костей.

Тазовая кость

У детей до 15 лет безымянная кость – это подвижное сочленение из трех основных костей:

- Седалищная. Ее составляют две ветви и тело. На конце верхней ветви находится бугор седалищный. Нижняя же направлена вниз и вперед. На ней присутствует седалищная ость.

- Лонная кость представлена двумя ветвями: нижней и верхней. Также присутствует тело. На верхней ветви находится гребень.

- Подвздошная. В ее состав входят крыло и тело. Наверху крыла находится гребень.

Тазовые кости срастаются и становятся монолитными только после достижения ребенком 17 – 19 лет.

Копчиковая кость

Кость представлена несколькими рудиментарными позвонками. Обычно их 4 или 5. Она выполняет опорную функцию и распределяет нагрузку на прочие структуры тазового сочленения. В родовом процессе он может немного отклониться назад, облегчить процесс рождения ребенка.

Крестцовая кость

Это 6 крестцовых позвонков, монолитно соединенных между собой. Затем они соединяются в одну кость. Крестец имеет вид массивного треугольника. В своей верхней части крестец соединен с 5 поясничным позвонком, а с копчиком снизу. У детей составляющие крестца соединяются между собой хрящами, полное же окостенение и превращение его в монолитную структуру происходит в 24 – 26 лет.

Виды форм женского таза

Анатомия представлена четырьмя формами:

- Гинекоидная. Не очень глубокая полость, вход овальный. Подлобковый угол составляет 900. Это идеальная форма для родоразрешения женщины. Обычно такой формой обладают женщины среднего роста и такого же телосложения.

- Андроидная. Более соответствует мужской форме. Характеризуется сердцевидным входом, полость воронкообразная. Тазовый выход сжат. Подлобковый угол меньше 900. Такая форма часто встречается у невысоких женщин, телосложение их достаточно плотное.

- Антропоидная. Пятый поясничный позвонок соединен с крестцом. Подлобковая арка большая. Такая форма присуща высоким женщинам. Как правило, естественные роды протекают без проблем.

- Платипеллоидная. Полость неглубокая. Угол составляет более 900. Процесс родов при такой форме протекает нормально.

Форму таза можно исследовать с помощью рентгена.

Мужской таз

Обычно он меньше женского приблизительно на 1,7 см. Разница в размерах может зависеть от нескольких причин, например, возраста, типа осанки человека.

В его полость входят следующие органы:

- петли кишечника;

- аппендикс.

Тазовый вход у мужчин уже, чем у женщин, копчик немного меньше выдвинут вперед. Также здесь расположены лимфатические, крупные кровеносные сосуды.

Отличия мужского от женского

Анатомические особенности женского таза отличаются от мужского по ряду признаков.

Отличие женского таза от мужского начинает появляться в период взросления юношей и девушек.

Анатомия тазового сочленения достаточно сложна. Нарушения его целостности влечет за собой негативные последствия. Такие как, нарушение функции, хромота.