Частота дыхания у взрослых норма по возрастам. Определение частоты, глубины, типа и ритма дыхания

Для определения величины дыхательной экскурсии грудной клетки измеряют окружность ее на уровне сосков во время спокойного дыхания на высоте вдоха и выдоха (рис. 24).

Рис. 24. Измерение окружности грудной клетки.

Рис. 25. Грудной (а) и брюшной (б) типы дыхания.

Особое внимание обращают на характер дыхательных движений, которые у здорового человека совершаются за счет сокращения дыхательных мышц: межреберных, диафрагмальных и частично мышц брюшной стенки. Различают грудной, брюшной (рис. 25) и смешанный типы дыхания.

При грудном (реберном) типе дыхания , который чаще встречается у женщин, дыхательные движения осуществляются за счет сокращения межреберных мышц. При этом грудная клетка расширяется и слегка приподнимается во время вдоха, суживается и несколько опускается при выдохе.

При брюшном (диафрагмальном) типе дыхания , чаще встречающемся у мужчин, дыхательные движения осуществляются преимущественно диафрагмой. Во время вдоха диафрагма сокращается и опускается, что увеличивает отрицательное давление в грудной полости, и легкие заполняются воздухом. Внутрибрюшное давление при этом повышается и брюшная стенка выпячивается. Во время выдоха диафрагма расслабляется, поднимается, брюшная стенка возвращается в исходное положение.

При смешанном типе в акте дыхания участвуют межреберные мышцы и диафрагма.

Грудной тип дыхания у мужчин может быть обусловлен воспалением диафрагмы или брюшины (перитонит), повышением внутрибрюшного давления (асцит, метеоризм).

Брюшной тип дыхания у женщин наблюдается при сухом плеврите, межреберной невралгии, переломе ребер, что делает движения их болезненными.

Если вдох или (и) выдох затруднен, в акт дыхания включаются вспомогательные дыхательные мышцы, что не отмечается у здоровых людей. В случае хронического затруднения дыхания грудинно-ключично-сосковые мышцы гипертрофируются и выступают в виде плотных тяжей. При частом, длительном кашле гипертрофируются и уплотняются прямые мышцы живота, особенно в верхней части.

Дыхание здорового человека ритмичное, отличается одинаковой частотой вдоха и выдоха (16-20 дыханий в минуту). Частоту дыхания определяют по движению грудной или брюшной стенки. При физической нагрузке, после обильной еды дыхание учащается, во время сна - урежается. Однако учащение или урежение дыхания может быть обусловлено и патологическими состояниями.

Учащение дыхания наблюдается, например, при сухом плеврите (в этом случае оно из-за болевого синдрома носит одновременно и поверхностный характер), при воспалении легких, ателектазах (спадение легкого) различного происхождения, эмфиземе, пневмосклерозе, вызывающих уменьшение дыхательной поверхности, при высокой температуре тела, приводящей к раздражению дыхательного центра. Иногда учащенное дыхание обусловливается сразу несколькими причинами.

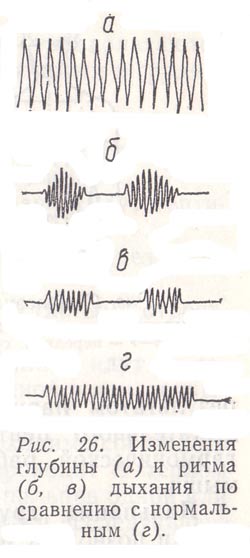

Урежение дыхания бывает в случае угнетения функции дыхательного центра, что встречается при заболеваниях головного мозга и его оболочек (кровоизлияние, менингит, травма). При воздействии на дыхательный центр токсических продуктов, накапливающихся в организме, при почечной и печеночной недостаточности, диабетической коме и других заболеваниях наблюдается редкое, но шумное и глубокое дыхание (большое дыхание Куссмауля ; рис. 26, а).

Рис. 26. Изменения глубины (а) и ритма (б, в) дыхания по сравнению с нормальным (г).

Если изменяется частота дыхания, меняется и его глубина: частое дыхание обычно бывает поверхностным, уреженное же сопровождается увеличением его глубины. Однако бывают и исключения из этого правила. Например, в случае резкого сужения голосовой щели или трахеи (сдавление опухолью, аневризмой аорты и т. д.) дыхание редкое и поверхностное.

При тяжелых поражениях головного мозга (опухоли, кровоизлияния), иногда при диабетической коме дыхательные движения время от времени прерываются паузами (больной не дышит - апноэ), длящимися от нескольких секунд до полминуты. Это так называемое дыхание Биота (рис. 26, в).

При тяжелых интоксикациях, а также при заболеваниях, сопровождающихся глубокими, почти всегда необратимыми нарушениями мозгового кровообращения, наблюдается дыхание Чейна - Стокса (рис. 26, б). Оно характеризуется тем, что у больных после некоторого количества дыхательных движений наступает длительное апноэ (от 1/4 до 1 мин), а затем появляется редкое поверхностное дыхание, которое постепенно учащается и углубляется, пока не достигнет максимальной глубины. Далее дыхание становится все более редким и поверхностным вплоть до полного прекращения и наступления новой паузы. Во время апноэ больной может терять сознание. В это время у него замедляется пульс и суживаются зрачки.

Довольно редко встречается дыхание Грокко - Фругони : в то время как верхняя и средняя части грудной клетки находятся в фазе вдоха, нижняя ее часть производит как бы выдыхательные движения. Такое расстройство дыхания бывает при тяжелых поражениях головного мозга, иногда в агональном состоянии. Оно является результатом нарушения координационной способности дыхательного центра и характеризуется нарушением гармонической работы отдельных групп дыхательных мышц.

Весь сложный процесс можно подразделить на три основных этапа: внешнее дыхание; и внутреннее (тканевое) дыхание.

Внешнее дыхание — газообмен между организмом и окружающим его атмосферным воздухом. Внешнее дыхание включает обмен газов между атмосферным и альвеолярным воздухом, а также легочных капилляров и альвеолярным воздухом.

Это дыхание осуществляется в результате периодических изменений объема грудной полости. Увеличение ее объема обеспечивает вдох (инспирацию), уменьшение — выдох (экспирацию). Фазы вдоха и следующего за ним выдоха составляют . Во время вдоха атмосферный воздух через воздухоносные пути поступает в легкие, при выдохе часть воздуха покидает их.

Условия, необходимые для внешнего дыхания:

- герметичность грудной клетки;

- свободное сообщение легких с окружающей внешней средой;

- эластичность легочной ткани.

Взрослый человек делает 15-20 дыханий в минуту. Дыхание физически тренированных людей более редкое (до 8-12 дыханий в минуту) и глубокое.

Наиболее распространенные методы исследования внешнего дыхания

Методы оценки дыхательной функции легких:

- Пневмография

- Спирометрия

- Спирография

- Пневмотахометрия

- Рентгенография

- Рентгеновская компьютерная томография

- Ультразвуковое исследование

- Магнитно-резонансная томография

- Бронхография

- Бронхоскопия

- Радионуклидные методы

- Метод разведения газов

Спирометрия — метод измерения объемов выдыхаемого воздуха с помощью прибора спирометра. Используются спирометры разного типа с турбиметрическим датчиком, а также водные, в которых выдыхаемый воздух собирается под колокол спирометра, помещенный в воду. По подъему колокола определяется объем выдыхаемого воздуха. В последнее время широко применяются датчики, чувствительные к изменению объемной скорости воздушного потока, подсоединенные к компьютерной системе. В частности, на этом принципе работает компьютерная система типа «Спирометр МАС-1» белорусского производства и др. Такие системы позволяют проводить не только спирометрию, но и спирографию, а также пневмотахографию).

Спирография - метод непрерывной регистрации объемов вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Получаемую при этом графическую кривую называют спирофаммой. По спирограмме можно определить жизненную емкость легких и дыхательные объемы, частоту дыхания и произвольную максимальную вентиляцию легких.

Пневмотахография - метод непрерывной регистрации объемной скорости потоков вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

Имеется много других методов исследования респираторной системы. Среди них плетизмография грудной клетки, прослушивание звуков, возникающих при прохождении воздуха через дыхательные пути и легкие, рентгеноскопия и рентгенография, определение содержания кислорода и углекислого газа в потоке выдыхаемого воздуха и др. Некоторые из этих методов рассматриваются ниже.

Объемные показатели внешнего дыхания

Соотношение величин легочных объемов и емкостей представлено на рис. 1.

При исследовании внешнего дыхания используются следующие показатели и их аббревиатура.

Общая емкость легких (ОЕЛ) — объем воздуха, находящийся в легких после максимально глубокого вдоха (4-9 л).

Рис. 1. Средние величины объемов и емкостей легких

Жизненная емкость легких

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) — объем воздуха, который может выдохнуть человек при максимально глубоком медленном выдохе, сделанном после максимального вдоха.

Величина жизненной емкости легких человека составляет 3-6 л. В последнее время в связи с внедрением пневмотахографической техники все чаще определяют так называемую форсированную жизненную емкость легких (ФЖЕЛ). При определении ФЖЕЛ испытуемый должен после максимально глубокого вдоха сделать максимально глубокий форсированный выдох. При этом выдох должен производиться с усилием, направленным на достижение максимальной объемной скорости выдыхаемого воздушного потока на протяжении всего выдоха. Компьютерный анализ такого форсированного выдоха позволяет рассчитать десятки показателей внешнего дыхания.

Индивидуальную нормальную величину ЖЕЛ называют должной жизненной емкостью легких (ДЖЕЛ). Ее рассчитывают в литрах по формулам и таблицам на основе учета роста, массы тела, возраста и пола. Для женщин 18-25-летнего возраста расчет можно вести по формуле

ДЖЕЛ = 3,8*Р + 0,029*В — 3,190; для мужчин того же возраста

Остаточный объем

ДЖЕЛ = 5,8*Р + 0,085*В — 6,908, где Р — рост; В — возраст (годы).

Величина измеренной ЖЕЛ считается пониженной, если это снижение составляет более 20% от уровня ДЖЕЛ.

Если для показателя внешнего дыхания применяют название «емкость», то это значит, что в состав такой емкости входят более мелкие подразделения, называемые объемами. Например, ОЕЛ состоит из четырех объемов, ЖЕЛ — из трех объемов.

Дыхательный объем (ДО) — это объем воздуха, поступающий в легкие и удаляемый из них за один дыхательный цикл. Этот показатель называют также глубиной дыхания. В состоянии покоя у взрослого человека ДО составляет 300-800 мл (15-20% от величины ЖЕЛ); месячного ребенка — 30 мл; годовалого — 70 мл; десятилетнего — 230 мл. Если глубина дыхания больше нормы, то такое дыхание называют гиперпноэ — избыточное, глубокое дыхание, если же ДО меньше нормы, то дыхание назвают олигопноэ — недостаточное, поверхностное дыхание. При нормальной глубине и частоте дыхания его называют эупноэ — нормальное, достаточное дыхание. Нормальная частота дыхания в покое у взрослых составляет 8-20 дыхательных циклов в минуту; месячного ребенка — около 50; годовалого — 35; десятилетнего — 20 циклов в минуту.

Резервный объем вдоха (РО вд) — объем воздуха, который человек может вдохнуть при максимально глубоком вдохе, сделанном после спокойного вдоха. Величина РО вд в норме составляет 50-60% от величины ЖЕЛ (2-3 л).

Резервный объем выдоха (РО выд) — объем воздуха, который человек может выдохнуть при максимально глубоком выдохе, сделанном после спокойного выдоха. В норме величина РО выд составляет 20-35% от ЖЕЛ (1-1,5 л).

Остаточный объем легких (ООЛ) — воздух, остающийся в дыхательных путях и легких после максимального глубокого выдоха. Его величина составляет 1-1,5 л (20-30% от ОЕЛ). В пожилом возрасте величина ООЛ нарастает из-за уменьшения эластической тяги легких, проходимости бронхов, снижения силы дыхательных мышц и подвижности грудной клетки. В возрасте 60 лет он уже составляет около 45% от ОЕЛ.

Функциональная остаточная емкость (ФОЕ) — воздух, остающийся в легких после спокойного выдоха. Эта емкость состоит из остаточного объема легких (ООЛ) и резервного объема выдоха (РО выд).

Не весь атмосферный воздух, поступающий в дыхательную систему при вдохе, принимает участие в газообмене, а лишь тот, который доходит до альвеол, имеющих достаточный уровень кровотока в окружающих их капиллярах. В связи с этим выделяют гак называемое мертвое пространство.

Анатомическое мертвое пространство (АМП) — это объем воздуха, находящийся в дыхательных путях до уровня респираторных бронхиол (на этих бронхиолах уже имеются альвеолы и возможен газообмен). Величина АМП составляет 140-260 мл и зависит от особенностей конституции человека (при решении задач, в которых необходимо учитывать АМП, а величина его не указана, объем АМП принимают равным 150 мл).

Физиологическое мертвое пространство (ФМП) — объем воздуха, поступающий в дыхательные пути и легкие и не принимающий участия в газообмене. ФМП больше анатомического мертвого пространства, так как включает его как составную часть. Кроме воздуха, находящегося в дыхательных путях, в состав ФМП входит воздух, поступающий в легочные альвеолы, но не обменивающийся газами с кровью из-за отсутствия или снижения кровотока в этих альвеолах (для этого воздуха иногда применяется название альвеолярное мертвое пространство). В норме величина функционального мертвого пространства составляет 20-35% от величины дыхательного объема. Возрастание этой величины свыше 35% может свидетельствовать о наличии некоторых заболеваний.

Таблица 1. Показатели легочной вентиляции

В медицинской практике важно учитывать фактор мертвого пространства при конструировании приборов для дыхания (высотные полеты, подводное плавание, противогазы), проведении ряда диагностических и реанимационных мероприятий. При дыхании через трубки, маски, шланги к дыхательной системе человека подсоединяется дополнительное мертвое пространство и, несмотря на возрастание глубины дыхания, вентиляция альвеол атмосферным воздухом может стать недостаточной.

Минутный объем дыхания

Минутный объем дыхания (МОД) — объем воздуха вентилируемый через легкие и дыхательные пути за 1 мин. Для определения МОД достаточно знать глубину, или дыхательный объем (ДО), и частоту дыхания (ЧД):

МОД = ДО * ЧД.

В покос МОД составляет 4-6 л/мин. Этот показатель часто называют также вентиляцией легких (отличать от альвеолярной вентиляции).

Альвеолярная вентиляция

Альвеолярная вентиляция легких (АВЛ) — объем атмосферного воздуха, проходящий через легочные альвеолы за 1 мин. Для расчета альвеолярной вентиляции надо знать величину АМП. Если она не определена экспериментально, то для расчета объем АМП берут равным 150 мл. Для расчета альвеолярной вентиляции можно пользоваться формулой

АВЛ = (ДО — АМП) . ЧД.

Например, если глубина дыхания у человека 650 мл, а частота дыхания 12, то АВЛ равно 6000 мл (650-150) . 12.

АВ = (ДО — ОМП) * ЧД = ДО альв * ЧД

- АВ — альвеолярная вентиляция;

- ДО альв — дыхательный объем альвеолярной вентиляции;

- ЧД — частота дыхания

Максимальная вентиляция легких (МВЛ) — максимальный объем воздуха, который может быть провентилирован через легкие человека за 1 мин. МВЛ может быть определена при произвольной гипервентиляции в покое (дышать максимально глубоко и часто в покос допустимо не более 15 с). С помощью специальной техники МВЛ может быть определена во время выполнения человеком интенсивной физической работы. В зависимости от конституции и возраста человека норма МВЛ находится в границах 40-170 л/мин. У спортсменов МВЛ может достигать 200 л/мин.

Потоковые показатели внешнего дыхания

Кроме легочных объемов и емкостей для оценки состояния дыхательной системы используют так называемые потоковые показатели внешнего дыхания. Простейшим методом определения одного из них — пиковой объемной скорости выдоха — является пикфлоуметрия. Пикфлоуметры — простые и вполне доступные приборы для пользования в домашних условиях.

Пиковая объемная скорость выдоха (ПОС) — максимальная объемная скорость потока выдыхаемого воздуха, достигнутая в процессе форсированного выдоха.

С помощью прибора пневмотахометра можно определить не только пиковую объемную скорость выдоха, но и вдоха.

В условиях медицинского стационара все большее распространение получают приборы пневмотахографы с компьютерной обработкой получаемой информации. Приборы подобного типа позволяют на основе непрерывной регистрации объемной скорости воздушного потока, создаваемого в ходе выдоха форсированной жизненной емкости легких, рассчитать десятки показателей внешнего дыхания. Чаще всего определяются ПОС и максимальные (мгновенные) объемные скорости воздушного потока в момент выдоха 25, 50, 75% ФЖЕЛ. Их называют соответственно показателями МОС 25 , МОС 50 , МОС 75 . Популярно также определение ФЖЕЛ 1 — объема форсированного выдоха за время, равное 1 e. На основе этого показателя рассчитывается индекс (показатель) Тиффно — выраженное в процентах отношение ФЖЕЛ 1 к ФЖЕЛ. Регистрируется также кривая, отражающая изменение объемной скорости воздушного потока в процессе форсированного выдоха (рис. 2.4). При этом на вертикальной оси отображается объемная скорость (л/с), на горизонтальной — процент выдохнутой ФЖЕЛ.

На приведенном графике (рис. 2, верхняя кривая) вершина указывает величину ПОС, проекция момента выдоха 25% ФЖЕЛ на кривую характеризует МОС 25 , проекция 50% и 75% ФЖЕЛ соответствует величинам МОС 50 и МОС 75 . Диагностическую значимость имеют не только скорости потока в отдельных точках, но и весь ход кривой. Ее часть, соответствующая 0-25% выдыхаемой ФЖЕЛ, отражает проходимость для воздуха крупных бронхов, трахеи и , участок от 50 до 85% ФЖЕЛ — проходимость мелких бронхов и бронхиол. Прогиб на нисходящем участке нижней кривой в области выдоха 75-85% ФЖЕЛ указывает на снижение проходимости мелких бронхов и бронхиол.

Рис. 2. Потоковые показатели дыхания. Кривые ноток — объем здорового человека (верхняя), больного с обструктивнымн нарушениями проходимости мелких бронхов (нижняя)

Определение перечисленных объемных и потоковых показателей применяются в диагностике состояния системы внешнего дыхания. Для характеристики функции внешнего дыхания в клинике используются четыре варианта заключений: норма, обструктивные нарушения, рестриктивные нарушения, смешанные нарушения (сочетание обструктивных и рестриктивных нарушений).

Для большинства потоковых и объемных показателей внешнего дыхания выходящими за пределы нормы считаются отклонения их величины от должного (расчетного) значения более чем на 20%.

Обструктивные нарушения — это нарушения проходимости дыхательных путей, ведущие к увеличению их аэродинамического сопротивления. Такие нарушения могут развиваться в результате повышения тонуса гладких мышц нижних дыхательных путей, при гипертрофии или отеке слизистых оболочек (например, при острых респираторных вирусных инфекциях), скоплении слизи, гнойного отделяемого, при наличии опухоли или инородного тела, нарушении регуляции проходимости верхних дыхательных путей и других случаях.

О наличии обструктивных изменений дыхательных путей судят по снижению ПОС, ФЖЕЛ 1 , МОС 25 , МОС 50 , МОС 75 , МОС 25-75 , МОС 75-85 , величины индекса теста Тиффно и МВЛ. Показатель теста Тиффно в норме составляет 70-85%, снижение его до 60% расценивается как признак умеренного нарушения, а до 40% — резко выраженного нарушения проходимости бронхов. Кроме того, при обструктивных нарушениях увеличиваются такие показатели, как остаточный объем, функциональная остаточная емкость и общая емкость легких.

Рестриктивные нарушения — это уменьшение расправления легких при вдохе, снижение дыхательных экскурсий легких. Эти нарушения могут развиться из-за снижения растяжимости легких, при повреждениях грудной клетки, наличии спаек, скопления в плевральной полости жидкости, гнойного содержимого, крови, слабости дыхательных мышц, нарушении передачи возбуждения в нервно-мышечных синапсах и других причин.

Наличие рестриктивных изменений легких определяют по снижению ЖЕЛ (не менее 20% от должной величины) и уменьшению МВЛ (неспецифический показатель), а также снижению растяжимости легких и в ряде случаев по возрастанию показателя теста Тиффно (более 85%). При рестриктивных нарушениях уменьшаются общая емкость легких, функциональная остаточная емкость и остаточный объем.

Заключение о смешанных (обструктивных и рестриктивных) нарушениях системы внешнего дыхания делается при одновременном наличии изменений вышеперечисленных потоковых и объемных показателей.

Легочные объемы и емкости

Дыхательный объем - это объем воздуха, который вдыхает и выдыхает человек в спокойном состоянии; у взрослого человека он равен 500 мл.

Резервный объем вдоха — это максимальный объем воздуха, который может вдохнуть человек после спокойного вдоха; величина его равна 1,5-1,8 л.

Резервный объем выдоха - это максимальный объем воздуха, который может выдохнуть человек после спокойного выдоха; этот объем составляет 1-1,5 л.

Остаточный объем - это объем воздуха, который остается в легких после максимального выдоха; величина остаточного объема 1 -1,5 л.

Рис. 3. Изменение дыхательного объема, плеврального и альвеолярного давления при вентиляции легкого

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) — это максимальный объем воздуха, который может выдохнуть человек после самого глубокого вдоха. ЖЕЛ включает в себя резервный объем вдоха, дыхательный объем и резервный объем выдоха. Жизненная емкость легких определяется спирометром, а метод ее определения называют спирометрией. ЖЕЛ у мужчин 4-5,5 л, а у женщин — 3-4,5 л. Она больше в положении стоя, чем в положении сидя или лежа. Физическая тренировка приводит к увеличению ЖЕЛ (рис. 4).

Рис. 4. Спирограмма легочных объемов и емкостей

Функциональная остаточная емкость (ФОЕ) — объем воздуха в легких после спокойного выдоха. ФОЕ является суммой резервного объема выдоха и остаточного объема и равна 2,5 л.

Общая емкость легких (ОЕЛ) — объем воздуха в легких по окончании полного вдоха. ОЕЛ включает в себя остаточный объем и жизненную емкость легких.

Мертвое пространство образует воздух, который находится в воздухоносных путях и не участвует в газообмене. При вдохе последние порции атмосферного воздуха входят в мертвое пространство и, не изменив своего состава, покидают его при выдохе. Объем мертвого пространства около 150 мл, или примерно 1/3, дыхательного объема при спокойном дыхании. Значит, из 500 мл вдыхаемого воздуха в альвеолы поступает лишь 350 мл. В альвеолах к концу спокойного выдоха находится около 2500 мл воздуха (ФОЕ), поэтому при каждом спокойном вдохе обновляется лишь 1/7 часть альвеолярного воздуха.

Подсчёт дыхательных движений – это стандартный пункт осмотра ребёнка педиатром. Несмотря на кажущуюся простоту и очевидность этой манипуляции, ЧДД может дать важную информацию о том, насколько малыш здоров и всё ли с ним в порядке. Поскольку число дыханий в минуту у детей значительно больше, чем у взрослых, для них разработана специальная таблица нормы ЧДД.

Дыхательная система малышей и её особенности

Первое раскрытие лёгких у новорождённого происходит сразу после появления малыша на свет. К этому времени дыхательная система ребёнка ещё не развита до конца и имеет ряд особенностей. Так, у младенцев узкие и короткие носовые ходы, которые не всегда могут справляться с полноценным дыханием. Заточенная под грудное вскармливание дыхательная система не позволяет детям дышать ртом, поэтому у них может развиться одышка и закупорка носовых проходов.

Маленький ребёнок ещё не в состоянии самостоятельно прочистить носовые ходы сморканием, поэтому для нормального дыхания ему особенно нужны забота и уход взрослого.

Интересно: во время сна младенцы могут задерживать дыхание при переходе из фазы быстрого сна в медленный и обратно, это абсолютно нормально.

Как правильно считать ЧДД

Это простейшая процедура, которую можно проводить и дома. Для неё потребуется лишь секундомер и малыш в состоянии покоя, иначе данные будут недостоверными. Идеальным временем подсчёта ЧДД будет сон, так как плач или беспокойство ребёнка могут исказить результаты исследования.

Измерить ЧДД грудничка можно зрительно, по движениям грудной клетки, или приложив к ней ладонь. Ребёнка постарше можно взять за запястье (под основанием большого пальца) и, наблюдая за пульсом, подсчитать количество вдохов и выдохов.

Норма ЧДД у детей

В таблице представлены средние значения нормальной частоты дыхательных движений у детей от 0 до 12 лет. В дальнейшем норма ЧДД ребёнка совпадает с нормой взрослого человека.

Из таблицы явно видно, что с возрастом ЧДД уменьшается, при этом норма дыхания не зависит от половой принадлежности человека. Это обусловлено тем, что с возрастом дыхательная система постепенно крепнет, меняясь на каждом этапе развития.

О чём говорят данные ЧДД

Если при правильном измерении ЧДД вы обнаружите, что дыхание ребёнка учащено или затруднено, то следует немедленно обратиться к врачу. Это может свидетельствовать как о нарушениях в дыхательной системе, так и о наличии инфекционного заболевания.

При этом учащение дыхание во время физических нагрузок, повышенной эмоциональности или увлечённости ребёнка каким-то занятием совершенно нормально и не требует обращения к специалисту.

При уходе за больными с заболеваниями органов дыхания необходимо следить за частотой, глубиной и ритмом дыхания. В норме дыхания у человека беззвучное и незаметное для окружающих. Человек обычно дышит через нос с закрытым ртом. У взрослого человека в покое частота дыхательных движений 16-20 в минуту, причем вдох в 2 раза короче выдоха. Дыхание характеризуется частотой, ритмом, глубиной и периодичностью.

Частота дыхания . Определение числа дыхательных движений (ЧДД) проводится подсчетом движений грудной или брюшной стенки в течение 1 минуты. Подсчет проводят незаметно для больного, держа его за руки, как для подсчета пульса. Полученные результаты ежедневно заносят в температурный листок синим карандашом в виде графика частоты дыхания. Частота дыхания зависит от возраста, пола, положения. У взрослого человека в покое она составляет 16-20 дыхательных движений в минуту. У женщин ЧДД немного больше, чем у мужчин. У младенцев число дыхательных движений достигает 40-45 в минуту, с возрастом оно уменьшается и к 20 годам достигает частоты взрослого человека. В положении стоя частота дыхания больше (18-20), чем в положении, лежа (12-14). У спортсменов дыхание составляет 8-10 дыхательных движений в минуту. Изменение дыхания по частоте: учащенное – тахипноэ и редкое – брадипноэ.

Тахипноэ – частое дыхание, обусловленное дисфункцией дыхательного центра. В физиологичных условиях (волнение, физическая нагрузка, прием еды) тахипноэ кратковременное и быстро проходит после прекращения провоцирующего фактора.

Патологическое тахипноэ может быть вызвано следующими причинами:

§ поражение легких, сопровождающееся: уменьшением их дыхательной поверхности; ограничением экскурсии легких в результате снижения эластичности легочной ткани; нарушением газообмена в альвеолах (накоплением углекислоты в крови);

§ поражение бронхов, сопровождающееся затруднением доступа воздуха в альвеолы и частичной или полной закупоркой их просвета;

§ поражение дыхательных мышц и плевры, сопровождающееся затрудненным сокращением межреберных мышц и диафрагмы в результате резких болей, параличом диафрагмы, повышения внутрибрюшного давления, которое является одной из причин снижения дыхательной экскурсии легких;

§ поражение центральной нервной системы, обусловленная его интоксикацией и нарушением дыхательного центра.

§ патология сердечно-сосудистой системы и органов кроветворения, сопровождающаяся развитием гипоксемии.

Чаще всего учащение дыхания обусловлено сочетанием нескольких причин. Например, при крупозной пневмонии причинами учащения дыхание является уменьшение дыхательной поверхности легких (скопление в альвеолах экссудата, отечность альвеолярных стенок), боль в грудной клетки при дыхании (в результате развития сопутствующего плеврита), интоксикация центральной нервной системы (токсинами, циркулирующих в крови).

Таким образом, учащение дыхания может быть обусловлено не только патологией органов дыхания, но и нарушениями со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем. Для дифференциальной диагностики тахипноэ используют соотношение частоты дыхательных движений (ЧДД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС). У здоровых лиц соотношения ЧДД/ЧСС составляет 1:4 то есть ЧЧС опережает ЧДД; при заболеваниях органов дыхания соотношения ЧДД/ЧСС составляет 4:2, то есть ЧДД опережает ЧСС; при высокой лихорадке, наоборот, ЧСС намного опережает ЧДД.

Брадипноэ – урежение дыхания, обусловленное снижением возбудимости дыхательного центра. Физиологичное брадипноэ может наблюдаться во время сна, гипноза.

Патологически урежение дыхания наступает при угнетении дыхательного центра и снижении его возбудимости, вызванное рядом причин, в первую очередь, поражением ЦНС: повышение внутричерепного давления (опухоль мозга, спаечный процесс, грыжи); нарушение гемодинамики и развитие гипоксии (инсульт, отек мозга, агония); экзо- и эндоинтоксикации (менингит, уремия, печеночная и диабетическая кома); применение анестетиков и других лекарственных форм (отравление морфием).

Выраженное брадипноэ наблюдается при хронических обструктивных заболеваниях легких (хронический обструктивный бронхит, эмфизема легких, бронхиальная астма). У этих больных наблюдается форсированный (усиленный) выдох при участии вспомогательных мышц шеи, плечевого пояса. К разновидности уреженного дыхания относится стридорозное дыхание – редкое громкое дыхание, обусловленное резким сдавлением гортани (опухолью, увеличенным зобом, отеком гортани, реже – аневризмой аорты).

Глубина дыхания. Глубина дыхания определяется по объему вдыхаемого и выдыхаемого воздуха в состоянии покоя. У здорового человека в физиологичных условиях объем дыхательного воздуха составляет 500 мл. В зависимости от изменения глубины дыхательных движений различают поверхностное и глубокое дыхание.

Поверхностное дыхание (гипопноэ) наблюдается при патологическом учащении дыхания за счет укорачивания обеих фаз дыхания (вдоха и выдоха). Глубокое дыхание (гиперпноэ) чаще сочетается с патологическим урежением дыханием. Например, "большое дыхание Куссмауля" или "воздушный голод" – редкое, глубокое, громкое дыхание, обусловленное развитием метаболического ацидоза с последующим раздражением кислыми продуктами дыхательного центра; наблюдается у больных диабетической, уремической и печеночной комами.

Ритм дыхания . Дыхание здорового человека ритмично, одинаковой глубины, длительностью и чередованием фаз вдоха и выдоха. При поражении центральной нервной системы дыхание становится аритмичным: отдельные дыхательные движения разной глубины происходят то чаще, то реже. Иногда при аритмичном дыхании через определенное количества дыхательных движений появляется удлиненная пауза или кратковременная задержка дыхания (апноэ). Такое дыхание называется периодическим. К нему относятся такие патологические типы дыхания: дыхание Чейна-Стокса, волнообразное дыхание Грокка и дыхание Биота.

Дыхание Чейн-Стокса – периодическое патологическое дыхание, характеризуется длительной (от несколько секунд до 1 минуты) дыхательной паузой (апноэ), после которой бесшумное поверхностное дыхание быстро нарастает по своей глубине, становится громким и достигает максимума на 5-7 вдохе, потом в той же последовательности дыхания убывает и заканчивается следующей кратковременной паузой (апноэ). Больной во время паузы плохо ориентируется в окружающей среде или может полностью потерять сознание, которое возвращается при возобновлении дыхательных движений. Дыхание Чейн-Стокса обусловлено снижением возбудимости дыхательного центра, острой или хронической недостаточностью мозгового кровообращения, гипоксией мозга, тяжелой интоксикацией и является прогностически неблагоприятным признаком. Часто проявляется во сне у людей пожилого возраста с выраженным церебральным атеросклерозом, у больных с хронической недостаточностью мозгового кровообращения, хронической почечной недостаточностью (уремия), приемом наркотических средств (морфий).

"Волнообразное дыхание" Грокка или диссоциированное дыхание, характеризуется волнообразным изменением глубины дыхания и отличается от дыхания Чейн-Стокса отсутствием периодов апноэ. Дыхание Грокка обусловлено поражением координационного центра дыхания, вызвано хроническим нарушением мозгового кровообращения. Чаще наблюдается при абсцессе головного мозга, менингите, опухоли мозга.

Дыхание Биота – периодическое патологическое дыхание, характеризующееся ритмичными, но глубокими дыхательными движениями, которые чередуются через равные промежутки времени длительной (от нескольких секунд до полминуты) дыхательной паузой. Дыхание Биота обусловлено глубоким расстройством мозгового кровообращения и наблюдается у больных менингитом и при агонии.

Таким образом, выявленные при статическом осмотре нарушение частоты, ритма, глубины или появление патологических форм дыхания (Чейн-Стокса, Биота, Грока, Куссмауля) является характерными симптомами поражения дыхательной системы.

Одышка – чувство нехватки воздуха, сопровождающееся нарушением дыхания по частоте, ритму и глубине, в основе которого лежит развитие гипоксии тканей.

Различают физиологичную и патологическую одышку. Физиологичная одышка – это компенсаторная реакция организма со стороны дыхательной системы в ответ на значительную физическую или эмоциональную нагрузку. Физиологическая одышка проявляется в виде непродолжительного частого и глубокого дыхания, самостоятельно проходит в покое в течение 3-5 минут и не сопровождается неприятными ощущениями.

Патологическая одышка – более стойкое нарушение частоты, ритма и глубины дыхания, сопровождающееся неприятными ощущениями (сжатие в груди, чувство нехватки воздуха) и обусловленная поражением разных органов и систем, в первую очередь дыхательной и сердечно-сосудистой.

Основные причины патологической одышки:

I. Нарушение процесса оксигенации крови в легких и обусловлено: а) нарушением проходимости воздухоносных путей; попадание постороннего предмета в дыхательные пути; травмы грудной клетки; врожденные патологии органов дыхания и грудной клетки; б) повреждением паренхимы легких; в) изменениями со стороны плевральной полости, с ограничением дыхательной экскурсии и сдавлением легочной ткани; г) изменениями со стороны тканей грудной клетки, ограничивающие ее подвижность и вентиляцию легких.

II. Нарушение транспорта газов, обусловленное поражением сердечно-сосудистой системы (пороки сердца, кардиосклероз, миокардит, артериальная гипертензия) и органов кроветворения (анемии, лейкозы).

III. Нарушение обмена веществ, сопровождающееся повышенной потребностью организма в кислороде: эндокринные заболевания (тиреотоксикоз, сахарный диабет, болезнь Иценко-Кушинга); злокачественные новообразования.

IV. Нарушение регуляторных механизмов дыхания (заболевание центральной нервной и эндокринной систем).

V. Изменения состава вдыхаемого воздуха (влажность, давление, температура, загрязнения, профессиональные вредности и отравления токсичными веществами и ядами).

Патологическую одышку различают: по отношению к больному (субъективная, объективная, смешанная); по времени появления (постоянная, длительная, приступообразная или пароксизмальная); по структуре дыхательного цикла (инспираторная, экспираторная, смешанная).

Клинически одышка может проявляться субъективными и объективными признаками; отсюда различают одышку: субъективную, объективную и смешанную. Субъективная одышка – нарушение дыхания, проявляющееся субъективным чувством сжатия в груди, нехватке воздуха, затруднением вдоха или выдоха; характерная для истерии, неврастении. Объективная одышка – нарушение дыхания, проявляющееся прерывистой речью (больной при разговоре ловит ртом воздуха), тахипноэ (ЧДД больше 30 в минуту), нарушением ритма дыхания, участием в дыхание вспомогательных мышц (напряжение шейных и трапециевидных мышц), появлением цианоза; наблюдается при заболеваниях легких, сердца, центральной нервной системы, мышечной системы.

В зависимости от структуры дыхательного цикла и особенностей его фаз различают три вида одышки: инспираторную, экспираторную и смешанную. Инспираторная одышка – нарушение дыхания с затрудненным (удлиненным) вдохом. К разновидности инспираторной одышки можно отнести стридорозное дыхание – громкое дыхание с затрудненным вдохом, сопровождающееся свистом (при сильном сужении верхних дыхательных путей и трахеи); наблюдается при попадании постороннего предмета в дыхательные пути или их сдавления извне опухолью, рубцами, увеличенными лимфоузлами. Экспираторная одышка – нарушение дыхание с затрудненным (продленным) выдохом, обусловленное нарушением проходности мелких бронхов и бронхиол (бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит, бронхиолит). В основе механизма экспираторной одышки лежит раннее экспираторное закрытие (спадение) мелких бронхов (коллапс бронхов) в ответ на увеличение линейной скорости вступающего в должность воздуха и уменьшения его бокового давления, которое приводит к спазму бронхов (феномен Бернулли), а также отек слизуватої и скопление в просветительстве бронхов грузлого секрета, который трудно отделяется снижение эластичных свойств бронхиальной стенки. Смешана одышка – нарушение дыхания в виде одновременного затруднения вдоха и выдоха; чаще наблюдается при уменьшении дыхательной поверхности легких (пневмония, гидро- и пневмоторакс, ателектаз легкие, инфаркт легкие), реже при высоком стоянии диафрагмы, которая ограничивает экскурсию легких (беременность, асцит, метеоризм, массивные опухоли брюшной полости, в том числе печенки и селезенки), а также при сочетании поражения сердца и легких.

По периодичности и времени появления выделяют постоянную, периодическую и приступообразную (пароксизмальную) одышку. Постоянная одышка сохраняется в покое и усиливается при наименьшем физическом напряжении; наблюдается при тяжелых формах дыхательной и сердечной недостаточности, эмфиземе легких, пневмосклерозе, пороках сердца. Периодическая (длительная) одышка может развиваться в разгаре тяжелых заболеваний (крупозная пневмония, экссудативный плеврит, обструктивный бронхит, пневмо- и гидроторакс, миокардит, перикардит) и исчезать при выздоровлении. Приступообразная одышка, которая внезапно возникла в виде нападения (астма), наблюдается при бронхиальной и сердечной астме.

Удушье (астма) – внезапный приступ одышки, обусловленный резким нарушением дыхательного центра, является объективным признаком острой дыхательной недостаточности в результате внезапного спазма, отека слизистой оболочки бронхов или попадания постороннего предмета. Основным и характерным клиническим проявлением удушья является его внезапное возникновение, интенсивность; чувство нехватки воздуха, быстрое нарастание объективных признаков дыхательной недостаточности – диффузный цианоз, отек шейных вен, тахипноэ больше 30 в минуту; вынуждено положение – ортопноэ с упором рук (бронхиальная астма) и без упора рук (сердечная астма).

Клиническая характеристика приступа бронхиальной астмы: начинается внезапно в течение суток, но чаще ночью, часто приступу предшествуют предвестники (заложенность носа, чихание, водянистые выделения из носа, сухой кашель, сонливость, зевота, ощущение сжатия в груди и острая нехватка воздуха). Больной не в состоянии вытолкнуть воздух, который переполняет грудную клетку и, чтобы усилить выдох, он садится на кровать и упирается на нее руками, включая, таким образом, в акт дыхания не только дыхательные, но и вспомогательные мышцы плечевого пояса и груди. Некоторые больные возбуждены, подбегают к окну и широко его открывают, становятся около него, опираясь руками на стол, подоконник. Характерным является редкое дыхание с удлиненным шумным выдохом, много сухих дистанционных хрипов. Грудная клетка будто застывает в положении максимального вдоха с поднятыми ребрами и «взрывающимися» междуреберными промежутками. Часто приступ удушья сопровождается кашлем с выделением небольшим количеством вязкой трудноотделяемой стекловидной мокроты, после чего состояние больного улучшается.

Первая доврачебная помощь при удушье : 1) посадить больного или помочь ему принять положение полусидя; 2) освободить грудную клетку от тесной одежды; 3) обеспечить приток свежего воздуха и кислорода; 4) приложить грелку к нижним конечностям. 5) сообщить врачу и выполнить все его назначения после оказания неотложной помощи.

Кашель – рефлекторный защитный акт в виде толчкообразного форсированного звучного выдоха в ответ на раздражение рецепторов дыхательных путей и плевры, является важным симптомом поражения органов дыхания. При сердечной недостаточности возникновение кашля обусловлено застойными явлениями в легких (застойный бронхит, гипостатическая пневмония). Механизм кашля представляет собой глубокий вдох и быстрый, усиленный выдох при закрытой голосовой щели в начале выдоха, по звуковому эффекту сравниваемый с «воздушным выстрелом через суженную голосовую щель».

По ритму выделяют: постоянный, периодический, приступообразный кашель. Постоянный кашель в виде отдельных кашлевых толчков (покашливание), наблюдается при хроническом ларингите, трахеите, бронхите, начальной форме туберкулеза, недостаточности кровообращения, иногда при неврозах, часто у курильщиков в утренние часы. Периодический (бронхолегочной) кашель в виде следующих друг за другом кашлевых толчков, повторяющихся с некоторыми промежутками; наблюдается при хронических заболеваниях (в период обострения): бронхиты, туберкулез легких. Приступообразный кашель с быстро следующими друг за другом кашлевыми толчками, которые перерываются громким выдохом; наблюдается при попадании в дыхательные пути постороннего предмета, коклюше, кавернах, поражении бронхиальных лимфоузлов.

По тембру выделяют кашель: осторожный, лающий, сиплый, беззвучный. Осторожный короткий кашель, который сопровождается болезненной гримасой, наблюдается при сухом плеврите, начале крупозной пневмонии. Лающий кашель – громкий, отрывистый, сухой, обусловленный отеком преимущественно ложных или одновременно ложных и истинных голосовых связок; наблюдается при ларингите, а также, сдавлении трахеи (опухолью, зобом), истерии. Сиплый кашель обусловлен поражением истинных голосовых связок; наблюдается при ларингите. Беззвучный кашель обусловлен язвой и разрушением голосовых связок (рак, туберкулез, сифилис гортани) или параличом их мышц, приводящий к недостаточному смыканию голосовой щели. Также беззвучным становится кашель при резкой общей слабости у больных с тяжелыми истощающими болезнями.

По характеру различают кашель: непродуктивный (сухой, без мокроты) и продуктивный (влажный, с мокротой). Сухой (непродуктивный) кашель без выделения мокроты; встречается, при так называемых, сухих бронхитах, ранней стадии пневмонии (особенно вирусной), инфаркте легкие, который начинается приступом бронхиальной астмы, плеврите, эмболии мелких ветвей легочной артерии. Влажный (производительный) кашель сопровождается выделением мокроты; характерный для острой стадии бактериальной или вирусной инфекции (бронхит, пневмония, трахеит); полостных образований в легких (бронхоэктазы, абсцесс, рак в стадии распада, кавернозной форме туберкулезе). Количество, характер, цвет и запах мокроты имеет важное диагностическое значение при заболеваниях бронхолегочной системы.

По времени появления различают кашель: утренний, вечерний, ночной. Утренний кашель – «кашель при умывании» (5-7 часов утра) обусловлен накоплением за ночь мокроты и затрудненным ее отхождением; наблюдается при хронических воспалительных процессах верхних дыхательных путей (носоглотки, придаточных пазух, зева, гортани, трахеи); у больных с полостными образованиями в легких, у алкоголиков и курильщиков. Вечерний кашель обусловлен ваготонией в вечерние часы; наблюдается при бронхитах, пневмонии. Ночной кашель связан с ночной ваготонией; наблюдается при увеличении бронхолегочных лимфоузлов, туберкулезе легких.

Первая доврачебная помощь при кашле: 1) создать больному удобное положения (сидя или полусидя), при котором уменьшается кашель; 2) дать теплое питье, желательно молоко с натрия гидрокарбонатом или с минеральной водой типа боржом; 3) тепло укрыть, чтобы предотвратить переохлаждение; 4) обеспечить приток свежего воздуха; 5) если кашель сопровождается выделением значительного количества мокроты, несколько часов в сутки предоставлять больному дренажное положение, способствующее лучшему отхождению мокроты; 6) научить больного правильно обращаться с мокротой, собирать мокроту только в плевательницу или баночку с плотной крышкой.

Контрольные вопросы

- Как определить пульс на лучевой артерии?

- Дать характеристику основных свойств пульса.

- Правила и методы определения артериального давления.

- Нормативные показатели артериального давления.

- Первая доврачебная помощь при повышении артериального давления.

- Первая доврачебная помощь больному при снижении артериального давления.

- Назвать основные виды остановки кровотечения

- Правила наложение кровоостанавливающего жгута

- Как определить частоту дыхательных движений?

- Какие виды одышки Вы знаете? Их диагностическое значение.

- Назовите патологические типы дыхания, их характеристику и диагностическое значение.

- Первая доврачебная помощь при удушье.

ТЕМА 7. ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Применение различных лекарственных препаратов называется фармакотерапией. Она изучает естественные вещества (травы, минералы и т.д.), а также – синтезированные химическим путем.

У здорового человека ЧДД колеблется от 16 до 20 в минуту. При спокойном дыхании человек за одно дыхательное движение в среднем вдыхает и выдыхает по 500 см3 воздуха.

Частота дыхания зависит от возраста, пола, положения тела. Учащение дыхания происходит при физической нагрузке, нервном возбуждении. Урежается дыхание во сне, в горизонтальном положении человека.

Подсчёт ЧДД следует проводить незаметно для больного. Для этого берут руку больного

как будто с целью определения пульса и незаметно для больного подсчитывают ЧДД. Результаты подсчёта ЧДД необходимо ежедневно отмечать в температурном листе в виде точек синего цвета, которые при соединении образуют кривую частоты дыхания. В норме дыхание ритмичное, средней глубины.

Различают три физиологических типа дыхания.

1. Грудной тип - дыхание осуществляется в основном за счёт сокращения межрёберных

мышц; заметно расширение грудной клетки при вдохе. Грудной тип дыхания характерен преимущественно для женщин.

2. Брюшной тип - дыхательные движения совершаются в основном за счёт диафрагмы;

заметно смещение брюшной стенки вперёд при вдохе. Брюшной тип дыхания наблюдают чаще у мужчин.

3. Смешанный тип дыхания чаще наблюдают у лиц пожилого возраста.

Диспноэ, или одышка (греч. dys - затруднение, рпое - дыхание), - нарушение частоты, ритма и глубины дыхания или повышение работы дыхательных мышц, проявляющиеся, как правило, субъективными ощущениями недостатка воздуха или затруднения дыхания. Больной ощущает нехватку воздуха. Следует помнить, что одышка может быть как собственно лёгочного, так и сердечного, неврогенного и другого происхождения. В зависимости от ЧДД различают два вида одышки.

Тахипноэ - учащённое поверхностное дыхание (свыше 20 в минуту). Тахипноэ наиболее

часто наблюдают при поражении лёгких (например, пневмонии), лихорадке, болезнях крови(на-пример, анемии). При истерии частота дыхания может достичь 60-80 в минуту; такое дыхание на-зывают«дыханием загнанного зверя».

Брадипноэ - патологическое урежение дыхания (менее 16 в минуту); его наблюдают

при заболеваниях головного мозга и его оболочек (кровоизлияние в мозг, опухоль мозга), длительной и тяжёлой гипоксии (например, вследствие сердечной недостаточности). Накопление в крови кислых продуктов обмена веществ (ацидоз) при сахарном диабете, диабетической коме также угнетает дыхательный центр.

В зависимости от нарушения фазы дыхания выделяют следующие типы одышки.

Инспираторная одышка - затруднён вдох.

Экспираторная одышка - затруднён выдох.

Смешанная одышка - затруднены обе фазы дыхания.

В зависимости от изменения ритма дыхания различают следующие основные формы

одышки (так называемое «периодическое дыхание»).

Дыхание Чейна-Стокса - дыхание, при котором после дыхательной паузы появляется

сначала поверхностное редкое дыхание, которое постепенно нарастает по глубине и частоте, становится очень шумным, затем постепенно убывает и заканчивается паузой, во время которой больной может быть дезориентирован или терять сознание. Пауза может длиться от нескольких до 30 с.

Дыхание Биота - ритмичные периоды глубоких дыхательных движений чередуются

примерно через равные промежутки времени с продолжительными дыхательными паузами. Пауза также может длиться от нескольких до 30 с.

Дыхание Куссмауля - глубокое редкое дыхание с глубоким шумным вдохом и усиленным выдохом; его наблюдают при глубокой коме.

Факторы приводящие к учащению сокращений сердца , могут вызывать увеличение глубины и учащение дыхания. Это - физическая нагрузка, повышение температуры тела, сильное эмоциональное переживание, боль, кровопотеря и др. Ритм определяют по интервалам между вдохами. В норме дыхательные движения ритмичны. При патологических процессах дахание неритмичное. Типы дыхания: грудное, брюшное (диафрагмальное) и смешанное.

Наблюдение за дыханием следует проводить незаметно для пациента, так как он может произвольно изменить частоту, глубину, ритм дыхания. Вы можете сказать пациенту, что исследуете его пульс.

Определение частоты, глубины, ритма дыхания (в условиях стационара). Оснащение: часы или секундомер, температурный лист, рука, бумага.

Последовательность действий:

1. Предупредить пациента, что будет проведено исследование пульса (не следует информировать пациента, что будет исследоваться ЧДД).

2. Вымыть руки.

3. Попросить пациента удобно сесть (лечь), чтобы видеть верхнюю часть его грудной клетки и (или) живота.

4. Взять пациента за руку так, как для исследования пульса, но наблюдать за экскурсией его грудной клетки и считать дыхательные движения в течение 30 с. затем умножить результат на 2.

5. Если не удается наблюдать экскурсию грудной клетки, то положить руки (свою и пациента) на грудную клетку (у женщин) или эпигастральную область (у мужчин), имитируя исследование пульса (продолжая держать руку за запястье).